Gli storici e il web

A proposito di cucine, banconi e vetrine nella produzione e diffusione del sapere storico.

La rete mondiale di computer si è concretizzata nella seconda metà degli anni Novanta e da allora occupa uno spazio sempre maggiore nella vita quotidiana di ognuno di noi, a volte in maniera opprimente. Nel 2004 emerge il concetto di web 2.0, come una evoluzione del web 1.0, che inizia a incorporare le nozioni di piattaforma collaborativa, interazione tra utenti, pagine come software e social network (come Orkut, Facebook), siti di produzione collettiva di contenuti (Wikipedia), portali speciali di condivisione di contenuti (un canale televisivo online, come YouTube, un ufficio online, come Google Docs) e forum di discussione (come i gruppi Yahoo)[1]. Fino a quel momento Internet era “statico” dal punto di vista del consumo, quasi come un televisore. L'utente poteva cercare tra i siti e all'interno dei siti (come chi fa zapping), ma non poteva interagire nella rete, se non con la creazione di una propria pagina. In quel contesto, le risorse più sofisticate erano pagine come "Geocities", che pubblicavano portali riservati a utenti registrati, ma con grandi limitati di spazio e di risorse. Internet 1.0 è stato contrassegnato dalla tecnologia HTML, che ha consentiva la formattazione del testo, ma non consentiva di lavorare sul contenuto e, di conseguenza, non organizzava realmente l’informazione. Agli inizi del secolo XXI, c'è stata una grande diffusione della vita digitale in Occidente, con la massiccia adesione degli utenti di Internet a reti sociali accattivanti che si è sviluppata in parallelo alla diffusione della banda larga, che ha sostituito l'Internet dial-up degli esordi. In questo periodo di cambiamento ha lasciato il segno un social network chiamato Orkut, una piattaforma interattiva dove gli utenti potevano mantenere elenchi di amici e pagine su temi specifici, tutto impostato dagli stessi membri. Era qualcosa di più elaborato dei gruppi di discussione, comuni fino a quel momento, e radicalizzava l'idea che l'agenda dei dibattiti dovesse essere gestita dagli utenti stessi, qualcosa di completamente diverso da quanto accadeva sui media classici, come la televisione, la radio e, fino a quel momento, Internet stesso. Questo tipo di strumento - i social network - ha trasformato l'esperienza in rete. I siti web statici hanno perso fascino, così come i portali di divulgazione istituzionale. Anche le istituzioni hanno iniziato ad avere i loro account Facebook e Twitter. La tradizionale Università di Cambridge ha, come molti altri, il suo canale YouTube ufficiale, che contiene video istituzionali, lezioni e conferenze. Qualsiasi studente di storia del mondo può, ad esempio, seguire i video di lezioni e conferenze del famoso storico britannico Alan Macfarlane, attraverso il canale CambridgeU su Youtube. Nello stesso momento in cui i social network sono diventati grandi spazi di collaborazione, anche i cosiddetti blog sono entrati con forza nel mondo virtuale. Il loro utilizzo, nonostante le differenze, ha una grande somiglianza con i social network: i contenuti sono definiti dai propri utenti e c'è spazio per l'interazione attraverso risorse come i commenti, dove i lettori possono dialogare con gli autori, nonché strumenti di valutazione e modalità per condividere il materiale in altri spazi virtuali, come quelli già citati su Twitter e Facebook. Con la crescita del web 2.0, anche i contenuti della storia si sono moltiplicati. Se questo conferma l'aumento dell'interesse degli utenti di Internet per l'argomento, è anche vero che la domanda non ha ancora trovato una risposta adeguata nella performance virtuale degli storici. In larga misura, i professionisti nel campo della storia, quelli che si dedicano allo studio degli uomini nel tempo, non sembrano infatti entusiasti delle nuove risorse a disposizione. Anche se c’è un buon numero di siti di storia realizzati da storici, spesso una buona parte di queste iniziative viene meno a causa dello scarso utilizzo e della difficoltà di manutenzione. Anche quando creano siti in PHP, che consente l'attivazione di strumenti avanzati, come l'apertura a processi di collaborazione e / o a commenti, il loro utilizzo è spesso frutto di un team chiuso, che pubblica ciò che ritiene rilevante, lasciando l'interazione in secondo piano. L'area della storia, nel campo dei professionisti, utilizza molto spesso lo stesso Internet del 1995. Ma nel frattempo Internet ha continuato a progredire. Nel dicembre 2006, John Markoff ha coniato il termine web 3.0, per designare quello che lui intendeva essere il futuro del Web: la strutturazione semantica dei contenuti. Prima di lui, il creatore del World Wide Web, Tim Berners-Lee, aveva già parlato di questa sfida. Se il linguaggio HTML consentiva di organizzare il formato dei testi (grassetto, corsivo, paragrafi, ecc.), i nuovi strumenti, soprattutto i formati XML e PHP, permettevano di organizzare i testi assegnando markup (etichette, parole chiave che caratterizzano le informazioni, metadati), indicando, ad esempio, che il Colosseo non è solo una parola di otto lettere, ma una parola di otto lettere che designa un monumento storico a Roma, in Italia, o, a seconda dell'etichetta, un edificio a Porto Alegre, Brasile. Il termine web 3.0 non è ancora unanime. C'è ancora qualche dubbio sulla misura in cui questo sia qualcosa di nuovo, o se abbia già segnato il web 2.0[2]. Comunque, innovazione o no, nemmeno in questo nuovo campo c'è la presenza di storici professionisti. Questo stile di Internet potrebbe essere di grande interesse per gli studiosi della disciplina e per diversi motivi. La più evidente è la possibilità di organizzare i contenuti secondo una serie di temi specifici, quasi come un database. Ciò consente ai professionisti, interessati all'uso di concetti chiari, a differenza dei non professionisti, che possono farne a meno, di strutturare il contenuto che utilizzano in modo unico e trasparente, utilizzando, per questo, queste risorse innovative della tecnologia dell’informazione. È come allestire un database (infatti dietro al sito ci sono decine di banche dati SQL funzionanti) in modo più "amichevole", per adottare qui un'altra espressione che compare con l'uso di questi nuovi strumenti. Finora abbiamo commentato superficialmente i progressi di Internet negli ultimi anni e il suo sottoutilizzo da parte degli storici. Ora è il caso di presentare alcuni buoni esempi di siti di storia, con contenuti di alta qualità. Per analizzarli, userò tre definizioni pratiche, tre tipologie di siti web: "vetrina", "bancone" e "cucina".

Vetrina è quel sito che mostra solo i prodotti (ricerca, materiale didattico, fonti, ecc.), senza alcuna interazione. Possiamo solo vedere, non provare. Il rapporto tra contenuto e storici (autori inclusi) è quasi sempre mediato da un programmatore.

Bancone è il sito web che permette una certa interazione, unilaterale, perché da un lato, l'interno, mostra all'utente ciò che è disponibile e ne consente alcune prove. La mediazione tra contenuto e utenti è quasi sempre svolta dagli autori

Cucina è il sito in cui c'è ampia interazione, gli utenti possono partecipare alla produzione dei contenuti e / o valutarne la pubblicazione in tempo reale.

Pioniere, dal 1995, H-Net (https://www.h-net.org/) è un gruppo di discussione nell'area umanistica, uno dei più grandi al mondo. La sua struttura è sempre stata interattiva, sotto forma di forum, senza l'obiettivo di scambiare contenuti prodotti. Il focus è sul dibattito, che è sicuramente fondamentale nelle discipline umanistiche, ma non mira a produrre risultati da gruppi di lavoro. Non pretende di essere uno spazio per la costruzione della ricerca o la sua pubblicazione, anche se adempie a questa funzione, marginalmente, favorendo la discussione. È un buon esempio di sito cucina, perché molte cose sono in preparazione, senza essere realmente offerte.

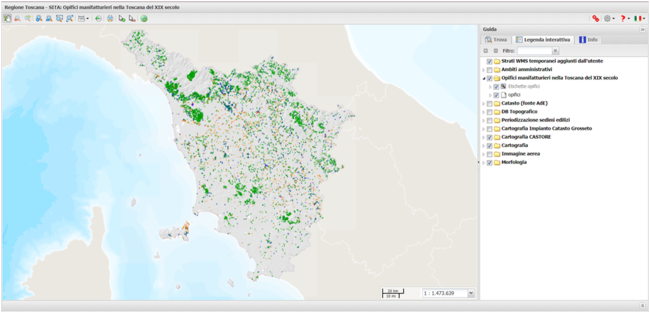

Opifici storici (http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/opificistorici.html) è un buon esempio italiano di sito cucina, realizzato da un professore pisano. L’idea di Geoscopio è quella di utilizzare il WebGIS per poter visualizzare e interrogare i dati geografici della regione Toscana relativi a Opifici manifatturieri presenti nel XIX secolo nella regione. Anche in questo caso un ruolo fondamentale è giocato dall’interattività, grazie alla quale gli utenti possono decidere quali informazioni preferiscono consultare.

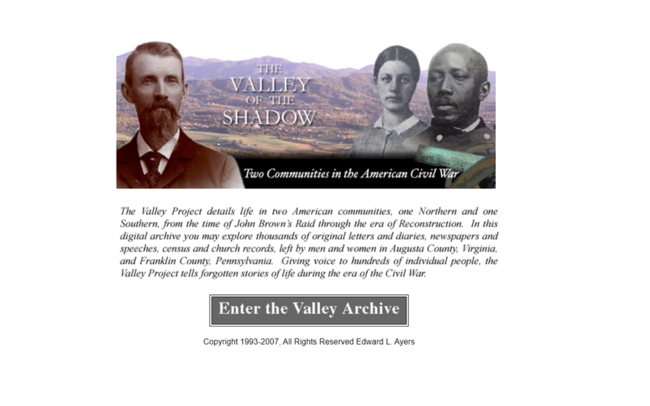

Forse il sito di storia più antico è il leggendario The Valley of Shadow Project (https://valley.lib.virginia.edu/) dell'Università della Virginia. Creato alla fine degli anni Novanta e ancora in funzione, presenta contenuti organizzati sotto forma di ricerca storica su due comunità nel contesto della guerra civile americana, tra il 1860 e il 1870. Chiunque può scaricare dati preorganizzati ed eseguire le proprie ricerche. Anche se è stato fatto in HTML, può essere considerato un sito bancone, a causa del modo in cui contiene i dati. Oltre ad essere un pioniere, questo progetto stava già pensando, negli anni Novanta, a un uso più ampio di Internet.

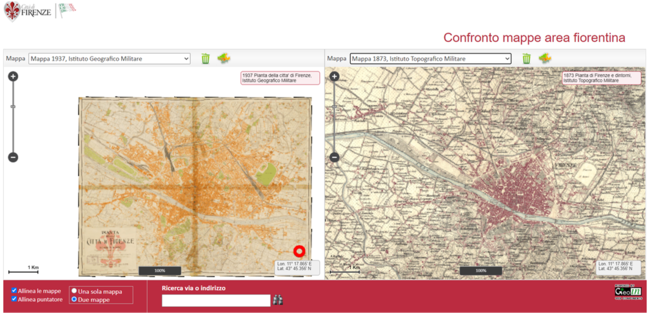

Mappe storiche di Firenze (http://maps.comune.fi.it/mappestorichefirenze/) è un perfetto esempio italiano di sito bancone, poiché offre unilateralmente contenuti agli utenti senza ricevere collaborazione, senza aprire la loro cucina. Lo scopo della pagina è quello di far confrontare diverse mappe, storiche e non, della città di Firenze. Questa iniziativa non vuole essere uno spazio di collaborazione né di dialogo con gli utenti. L’unica possibilità che ha l’utente di interagire con il sito è quella di scegliere le carte topografiche che vuole confrontare e ingrandirle nei punti che desidera, tant’è che stessa carta geografica fornita da Google Maps non è interattiva come nell’applicazione.

Infine, diamo un'occhiata ad About Florence (http://www.aboutflorence.com/firenze/index.html), un sito dedicato alla città di Firenze, da cui è poi possibile accedere anche a pagine riguardanti le altre città Toscane e, più in generale, Italiane. È un ottimo esempio di sito vetrina, perché in questo caso all’utente vengono fornite diverse informazioni e non si può far altro che consultarle, senza possibilità di lavorarci. Non c’è alcuna possibilità di dibattito per chi visita il sito, neanche in gruppi presenti, ad esempio, sui social. Come questo ci sono molti altri siti, pur essendo difficile trovarne in ambito storico con un web semantico ben fatto.

Sono pochi i siti di costruzione collettiva, in cui sono previste fin dall'origine collaborazione e interazione tra storici o tra storici e pubblico. Non che sia un obbligo, come può sembrare. Ma questo rafforza la convinzione secondo cui gran parte degli storici si sentano ancora sul web 1.0. Conviene provare a capire le ragioni di questo scenario. Non sembra esserci una causa isolata, ma diverse. Il primo riguarda la poca conoscenza che gli storici hanno della tecnologia dell'informazione. Ciò è suggerito dallo stile dei siti esistenti: la maggior parte sono siti creati esclusivamente per progetti, poiché a un certo punto c'erano risorse per l'assunzione di professionisti IT o web designer, cosa che si può vedere nei crediti delle pagine della stragrande maggioranza dei portali. Questa dipendenza dai professionisti, oltre a indicare una scarsa conoscenza della tecnologia, è anche la causa della maggior parte dei problemi. I costi aumentano molto. Non basta installare il sito, la manutenzione è un'altra costante fonte di spesa, anche quando la necessità è solo quella di aggiungere nuovi testi o aggiornare qualche informazione. Il costante superamento dei siti web istituzionali ne è la prova: o l'interessato/appaltatore conosce linguaggi di programmazione (solitamente complessi) o dipende dal tempo del programmatore a contratto e dal budget per assumerlo. Siamo, quindi, in uno scenario difficile da superare: gli storici dipendono da programmatori tecnici e web designer, ma non hanno le risorse per assumerli. Chi può farlo ha però problemi di manutenzione, solitamente costosi[3].

Bibliografia

- ↑ NOIRET, Serge, Y a t-il une Histoire Numérique 2.0?, in GENET, Jean-Philippe, ZORZI, Andrea (ed. by), Les historiens et l’informatique : Un métier à réinventer, Rome, Collection de l’Ecole Française de Rome, 2011, pp. 235-288, URL: < http://cadmus.eui.eu/handle/1814/18074 >

- ↑ NOIRET, Serge, Storia Digitale: Quali Sono Le Risorse Di Rete Usate Dagli Storici ?, in PERILLI, Lorenzo, FIORMONTE, Domenico (ed. by), La Macchina Del Tempo. Studi Di Informatica Umanistica in Onore Di Tito Orlandi, Firenze, Le Lettere, 2011, pp. 201-258.

- ↑ BUSA, Roberto, «The Annals of Humanities Computing: The Index Thomisticus», in Computers e the Humanities, 14, pp. 83–90; NOIRET, Serge, Y a t-il une Histoire Numérique 2.0 ?, cit.; ROWLAND, Robert, DEROSAS, Renzo, «Premessa - Informatica e Fonti Storiche», in Quaderni Storici 78, 3/1991, pp. 687-691; NOIRET, Serge, Storia Digitale: Quali Sono Le Risorse Di Rete Usate Dagli Storici ?, cit.; THOMAS, William, Computing e the Historical Imagination, in SCHREIBMAN, Susan, SIEMENS, Ray, UNSWORTH, John (eds.), A Companion to Digital Humanities, Oxford, Blackwell, 2004, pp. 56-68.

| Citazione di questo articolo |

| Come citare: GIL, Tiago. "Gli storici e il web". In: CLIOMATICA - Portale di Storia Digitale e ricerca. Disponibile in: http://lhs.unb.br/cliomatica/index.php/Gli_storici_e_il_web. il giorno: 26/06/2024. (Tradotto da Ylenia Putorti) |

| Informare errori in questa pagina |