Piattaforme di Crowdsourcing

Con l’avvento del Web 2.0, la rete si è trasformata da un’esperienza digitale basata prettamente sulla lettura a un tipo di esperienza co-creativa, grazie all’emersione di una serie di piattaforme, commerciali e non, che consentono a utenti interessati di contribuire con le proprie esperienze, conoscenze e tempo alla creazione di informazione. Infatti, in questi ultimi anni si è rafforzato l’utilizzo - in numerosi ambiti - del crowdsourcing, ovvero l’impego di attività compiute da volontari digitali volte a migliorare la qualità e/o ampliare l'accesso alle raccolte online.

Il crowdsourcing, dunque, è il prodotto di un evidente cambiamento culturale nelle tecnologie del Web e prevede il contributo di una vasta comunità online per intraprendere un compito specifico, creare contenuti o raccogliere idee. La prima generazione del Web era stata dominata da siti statici e da motori di ricerca che consentivano esclusivamente la ricerca delle informazioni. Tuttavia, lo sviluppo di piattaforme online che consentivano e incoraggiavano un dialogo biunivoco ha favorito la partecipazione pubblica e la creazione di conoscenza, passando a una nuova fase chiamata appunto "Web 2.0". Per questa trasformazione bisogna dare merito alle grandi aziende che per prime iniziarono a usare nuove piattaforme per esternalizzare il lavoro ai privati, coniando il termine "crowdsourcing" come combinazione neologistica di "outsourcing" (il ricorso ad aiuto esterno) e "crowd" (folla).

Il crowdsourcing ha il potenziale per aiutare a costruire un patrimonio culturale più aperto, connesso e intelligente, coinvolgendo consumatori e fornitori:

- aperto perché i dati sono aperti, condivisi e accessibili;

- connesso perché l'uso di dati collegati consente infrastrutture interoperabili, con gli utenti e fornitori sempre più connessi;

- intelligente perché l'uso delle tecnologie ci consente di fornire dati stimolanti a utenti interessati, nel giusto contesto e in maniera continua e aggiornata.

Índice

Crowdsourcing and Digital Humanities

Molti aspetti del crowdsourcing sono utili a chi dedica il proprio lavoro alla storia e alla cultura, e in particolare ai cosiddetti GLAM (Gallerie, Biblioteche/Libraries, Archivi e Musei) che hanno da sempre cercato di coinvolgere e raggiungere un ampio pubblico promuovendo le loro collezioni. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il "il crowdsourcing è un concetto che è stato inventato e definito nel mondo degli affari ed è importante riformularlo quando lo portiamo nel patrimonio culturale" [1] . Infatti, in base al settore di interesse l’approccio da tener presente per creare una piattaforma di crowdsourcing sarà diverso. Se il progetto riguarderà le DH l'interfaccia della piattaforma dovrà tenere conto delle peculiarità di questa metadisciplina.

A partire dal 2010 sono nati una serie di progetti nel settore del patrimonio culturale in cui si richiedeva al pubblico vari tipi di aiuti con l’ausilio di una interfaccia amichevole.

Una delle prime e delle più riuscite è una combinazione di crowdsourcing storico e scientifico, chiamata Old Weather [2] , che invita il grande pubblico a trascrivere le osservazioni meteorologiche annotate nei registri di bordo delle navi dalla metà del XIX secolo ai giorni nostri per contribuire alle proiezioni dei modelli climatici e migliorare la nostra conoscenza delle condizioni ambientali del passato.

Negli ultimi anni le piattaforme di crowdsourcing sono state chiamate ad ampliare lo sguardo verso nuove tecniche come il data mining o la visualizzazione e interrogazione di grandi volumi di dati raccolti spesso da utenti volontari. Inoltre, anche la letteratura stessa sull’argomento si sta ampliando sempre di più sia nel settore delle Digital Humanities, sia in quello GLAM, e questo può sicuramente aiutare coloro che stanno valutando di intraprendere un progetto di Crowdsourcing in questi campi del sapere.

I benefici di una piattaforma di crowdsourcing

Quali possono essere i vantaggi di creare una piattaforma di crowdsourcing per istituzioni che lavorano nelle DH? Il principale vantaggio è sicuramente quello di provare a raggiungere obiettivi che l'istituzione stessa (il gruppo di ricerca) non riuscirebbe a conseguire per mancanza di risorse che riguardano principalmente questioni di tempo, di personale e finanziarie. Inoltre, permette di coinvolgere attivamente la comunità creando nuovi gruppi di utenti e far interagire questi ultimi con le risorse che possiede.

Questo risulta fondamentale perché consente di utilizzare conoscenze, competenze e interessi esterni e di migliorare la qualità dei dati che a loro volta possono aggiungere valore alle successive esperienze di ricerca.

Dunque la relazione, il coinvolgimento e l’interazione con gli utenti sono al tempo stesso sia le fondamenta su cui poggiano questi tipi di progetti sia ciò che li rende utili e vantaggiosi.

Oltre a questo, l’acquisizione delle opinioni e dei desideri degli utenti, mostrare la rilevanza e l'importanza dell'istituzione (e delle sue collezioni) in base al livello di interesse pubblico per il progetto e infine incoraggiare un senso di proprietà pubblica e responsabilità nei confronti delle collezioni di beni culturali, sono benefici che l’utilizzo del crowdsourcing può apportare a chi lavora nel settore delle Digital Humanities e dei GLAM.

Perché piattaforme di materiale culturale?

Ci sono una serie di ragioni per cui mettiamo online materiale culturale. La ragione più importante è rendere la storia e la cultura accessibile e invitare studenti, ricercatori, insegnanti e chiunque sia interessato a esplorare e interagire con questi. Storici, bibliotecari, archivisti e curatori che condividono collezioni ed esposizioni digitali possono misurare il loro successo proprio in base al modo in cui le persone usano, riutilizzano, esplorano e comprendono le loro risorse. Nell’ambito delle DH, spesso ciò che viene condiviso riguarda spesso materiale storico, per il quale si richiede una trascrizione, un commento o, in casi più elaborati, una codifica del testo.

I compiti svolti dagli utenti sono il fulcro di tutto il lavoro, ma spesso la parte più entusiasmante e gratificante per chi gestisce queste piattaforme risulta essere il collegamento che si stabilisce con gli utenti e il loro forte e costante interesse per le risorse.

L'invito al crowdsourcing e l'apertura alla collaborazione nei progetti sono le esperienze più preziose che un'istituzione per i beni culturali può offrire ai propri utenti. È essenziale che il progetto offra un lavoro significativo, i progetti infatti dovrebbero invitare il pubblico a lasciare un segno e contribuire a valorizzare le collezioni.

Dunque ciò che fa il crowdsourcing, che la maggior parte delle piattaforme di raccolta digitale non riesce a fare, è offrire a qualcuno l'opportunità di fare qualcosa di più che consumare informazioni.

Se fatto bene, il crowdsourcing ci offre l'opportunità di fornire alle persone modi significativi per interagire e contribuire alla memoria pubblica, inoltre non deve solo essere un veicolo per fornire contenuti migliori agli utenti finali o per convincere qualcuno a lavorare per te, ma deve offrire agli utenti l'opportunità di partecipare a una comunità che condivide un obiettivo condiviso.

Creare una piattaforma di crowdsourcing

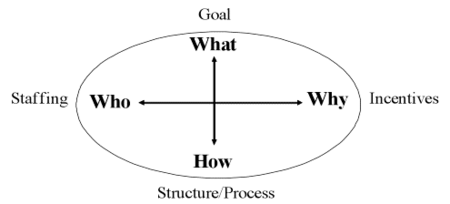

Fino ad ora abbiamo capito come e perché l’utilizzo di piattaforme di crowdsourcing può essere utile nel mondo della cultura in senso lato. A questo punto, se si vuole creare una piattaforma, dobbiamo anticipatamente porci alcune domande fondamentali per definire con precisione il lavoro [3]:

- Cosa vogliamo fare?

- Dove dobbiamo arrivare?

- Perché qualcuno dovrebbe essere interessato ad aiutarci?

- In che modo i partecipanti dovrebbero collaborare?

- Chi fa cosa?

Rispondere a queste domande risulta fondamentale per avere le idee chiare e una base da cui partire. Un progetto infatti dovrebbe avere un obiettivo chiaro, una grande sfida e dovrebbe riferire regolarmente sui progressi e mostrare i risultati. Il sistema dovrebbe essere facile e divertente, affidabile e veloce, intuitivo e fornire opzioni all'utente in modo che possa scegliere su cosa lavorare (in una certa misura). I volontari dovrebbero essere riconosciuti, essere ricompensati, essere supportati dal team di progetto e avere fiducia. Il contenuto dovrebbe essere interessante, nuovo e anche abbondante.

Hedges e Dunn [4] identificano quattro fattori che definiscono il crowdsourcing utilizzato nella ricerca umanistica. Questi sono:

- la definizione di una precisa direzione di ricerca;

- la definizione di un compito preciso suddiviso in un flusso di lavoro realizzabile in maniera più semplice;

- la creazione di un'attività scalabile che può essere intrapresa su diversi livelli di partecipazione, anche in base ai gradi di conoscenza degli utenti;

- la possibilità di aggiungere, trasformare o interpretare dati importanti.

Sei punti che definiscono una piattaforma di crowdsourcing

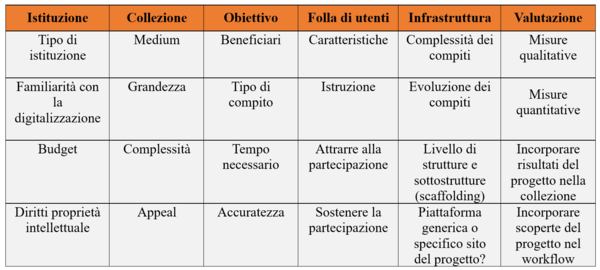

Durante il loro studio sui migliori criteri da prendere in considerazione per creare una buona piattaforma di crowdsourcing e di qui raggiungere gli obiettivi desiderati, Noordegraaf, Bartholomew e Eveleigh [5] hanno creato un particolare questionario per individuare le condizioni che dovrebbero essere prese in considerazione quando si realizzano progetti in cui i GLAM sono promotori del crowdsourcing. Ciò che ne è emerso sono sei pilastri fondamentali, ovvero sei condizioni fondamentali da prendere come riferimento, che sono: Istituzione, Collezione, Obiettivo, Massa degli utenti, Infrastruttura e Valutazione.

La tabella sottostante mostra i sei pilastri con i rispettivi criteri possibili da considerare [6].

Il primo pilastro riguarda l’istituzione che vuole promuovere un progetto di crowdsourcing, la quale dovrà occuparsi e preoccuparsi al tempo stesso del budget, della familiarità con la digitalizzazione e dei diritti ‘di proprietà intellettuale’ ovvero dei diritti legati alle espressioni di conoscenza e creazione.

Il secondo pilastro fa riferimento invece alla/e collezione/i o risorse che l’istituzione ha in mente di condividere con il pubblico. La grandezza e la complessità della raccolta sono elementi rilevanti, così come il pubblico che il progetto ha intenzione di attirare e il mezzo con cui vuole riuscire a farlo. Poi uno degli aspetti principali che devono essere approfonditi prima di dare inizio al progetto stesso, riguarda gli obiettivi da conseguire; infatti, devono essere stabiliti i beneficiari, i tipi di compiti da far realizzare, il tempo necessario e la specificità o accuratezza con cui si vuole lavorare. Gli obiettivi variano molto in base all’istituzione o alle risorse sia finanziarie che di personale, ma restano le fondamenta da porre prima di iniziare il progetto.

Il pilastro successivo riguarda la folla di utenti/volontari che il progetto vuole attirare. Il modo in cui questi volontari saranno reclutati, come mantenerli interessati e motivati, come saranno formati e il valore della loro esperienza sono tutte nozioni incluse in questa sezione. Come l'obiettivo del progetto, la folla coinvolta nel progetto è un'area di studio complessa, con molti fattori diversi che determinano la quantità e la durata del coinvolgimento della folla. In un capitolo successivo ci dedicheremo in maniera più specifica a questo argomento.

Per garantire che i progetti amplifichino gli sforzi degli utenti, gli strumenti devono mettere un potenziale utente esattamente nella posizione più agevole possibile. Perciò la complessità del compito richiesto e il fatto che debba essere ulteriormente suddiviso in componenti, il fatto che l'interfaccia utente debba essere strutturata o meno per incoraggiare e agevolare il lavoro, o che sia utile utilizzare una piattaforma di appoggio per ospitare il progetto, sono tutte domande che sorgono nella progettazione dell'infrastruttura del progetto, ovvero il quinto pilastro in questione.

Infine, l'ultimo pilastro è la valutazione. In questa sezione si prendono in considerazione le misure, quantitative o qualitative, che possono essere identificate per aiutare a monitorare i progressi e valutare il successo del progetto. La valutazione delle aree di successo o fallimento di un progetto è fondamentale per studiare ancora più a fondo i criteri che possono risultare vincenti o meno nella creazione e nella amministrazione e cura del progetto.

Esempi di crowdsourcing

Nel settore culturale i GLAM di tutto il mondo stanno iniziando sempre di più a esplorare il potenziale del crowdsourcing. La digitalizzazione di massa delle aziende è la chiave che ha portato e porterà le organizzazioni del patrimonio culturale a divenire sempre più parte integrante del Web.

La digitalizzazione è un mezzo necessario a garantire la conservazione a lungo termine di certe risorse e informazioni, ed è anche una condizione preliminare per la creazione di nuove vie di accesso alle collezioni e risorse. Infatti, dopo essere stati digitalizzati e una volta facenti parte di una rete aperta, i materiali possono essere condivisi, consigliati, integrati, incorporati e citati.

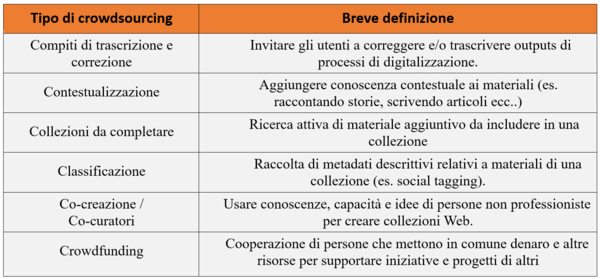

Di seguito riportiamo una tabella che mostra i possibili tipi di progetti di crowdsourcing con cui possiamo avere a che fare nel campo delle ricerche in ambito storico. Questi dipendono in primis dal materiale disponibile e dal tipo di capacità e conoscenze richieste all’utente [7].

Nel settore dei GLAM uno dei tasks più richiesto agli utenti riguarda la trascrizione di documenti digitalizzati. Perciò per aiutare gli utenti e al tempo stesso soddisfare gli stessi gestori dei progetti, sono stati elaborati alcuni tools che semplificano il processo di trascrizione collaborativa di documenti e ottimizzano i risultati. Di seguito presentiamo brevemente due di questi tools: Scripto e T-PEN.

Scripto [8] è uno strumento personalizzabile open source che consente agli utenti registrati di visualizzare file digitali e trascriverli con una barra di strumenti di facile utilizzo. Lo strumento include una cronologia delle versioni e controlli editoriali per rendere i contributi più gestibili. Inoltre supporta la trascrizione di un'ampia gamma di tipi di file (sia immagini che documenti).

T PEN [9] è anch’esso uno strumento web-based per lavorare con documenti digitalizzati con un'interfaccia semplice e flessibile. Inoltre permette di:

- creare, manipolare e visualizzare le trascrizioni in molti modi.

- collaborare con gli altri attraverso una semplice gestione del progetto.

- esportare le trascrizioni come PDF e XML per ulteriori elaborazioni.

- rispettare gli standard esistenti ed emergenti per l'archiviazione dei dati di testo, immagini e annotazioni.

Pro e contro: consigli

Sembra probabile che il crowdsourcing possa diventare una caratteristica permanente del flusso di lavoro delle istituzioni del patrimonio. Tuttavia, non tutte le iniziative di crowdsourcing nel settore del patrimonio culturale fino ad oggi hanno avuto un successo universale. Ad esempio, alcuni non sono riusciti a reclutare un numero adeguato di partecipanti, altri non hanno attirato utenti con competenze necessarie per completare l'attività desiderata o hanno affrontato sfide legate a culture organizzative e di volontariato incompatibili, infine altri dopo buoni inizi non sono riusciti a mantenere la rete di utenti che avevano creato. Come abbiamo visto nel paragrafo 2.2, ci sono molte questioni complesse da mantenere in equilibro quando si lavora con questi progetti. Dunque, ripetendoci, possiamo definire come principali caratteri che giocano un ruolo nel successo di un possibile progetto di crowdsourcing:

- il tipo di collezione

- le dimensioni dell'istituzione che vuole condividere le sue risorse

- la complessità del compito

- la scelta di una piattaforma di appoggio o di un sito in base al progetto da realizzare.

A questi si aggiungono una serie di caratteristiche aggiuntive e più specifiche che a questo punto permettono di calarci in maniera più approfondita all’interno di questo mondo.

- Il contenuto deve essere molto interessante.

- Gli argomenti trattati possono avere un grande impatto sull'attività degli utenti. È buona usanza approfittare di eventi, notizie, occasioni speciali, anniversari storici ecc.. per convincere i volontari a fare più lavoro o specifiche parti. Un esempio esemplificativo è stato lo scandalo di un parlamentare britannico che ha portato su una piattaforma in due settimane 20.0000 volontari che si sono iscritti e hanno completato il lavoro richiesto.

- Mantenere il sito aggiornato, espandere la quantità di dati e sviluppare continuamente il sito sono tutti elementi importanti per mantenere i volontari motivati. Il crowdsourcing è ancora abbastanza nuovo e non esiste un sito che abbia tutto a posto. Nuovi sviluppi e nuovi contenuti tengono occupati i volontari.

- Ad alcuni volontari piace poter scegliere le materie e il tipo di lavoro che svolgono, mentre altri preferiscono essere indirizzati a cosa fare dopo. Le buone idee sono avere opzioni come "scegli il tuo lavoro" o "fai la prossima cosa da fare". Spesso è utile anche avere compiti diversi per i principianti e gli utenti esperti. Tutte queste cose ampliano la tua base di volontari.

- Alcuni risultati interessanti (oltre al raggiungimento dell’obiettivo principale) possono venire fuori dal lavoro ed è importante condividerli con i volontari non appena vengono trovati, perché se non fosse stato per loro quei risultati non sarebbero stati ottenuti. I volontari sono particolarmente interessati a nuove scoperte e ricerche derivanti da ciò che hanno fatto.

- Ricordare che i volontari più attivi di solito svolgono più della metà dell'intero lavoro, quindi devono essere trattati bene. Deve essere preso in considerazione tutto ciò che riferiscono, specialmente il loro feedback sul sistema e sui processi di lavoro perché sono gli utenti più importanti del sito. Se consigliano qualcosa di utile, è bene eseguirlo.

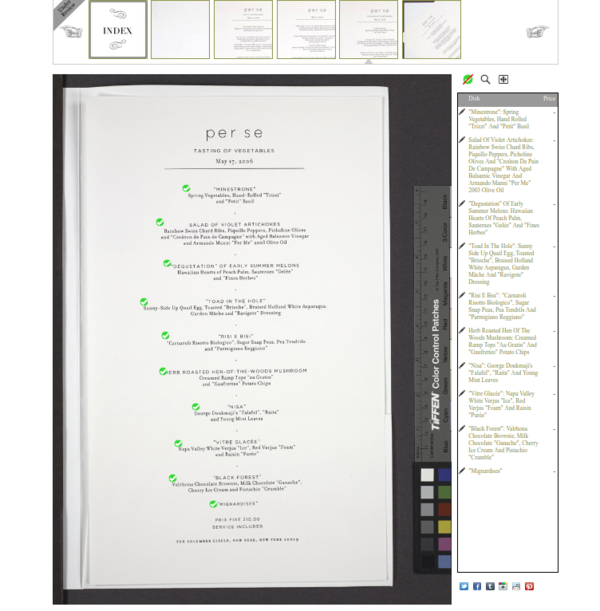

Un esempio di crowdsourcing che è riuscito ad amalgamare in maniera ottimale questi aspetti e ottenere grande successo grazie anche all’argomento leggero e interessante che tratta è un progetto chiamato What’s on the Menu? [10] , che ha come obiettivo la digitalizzazione e trascrizione della collezione dei menu storici (vedi figura 2) presenti nella New York Public Library. La prima frase con cui il progetto cerca di attrarre gli utenti nella sua home page è la seguente:

“Stiamo trascrivendo i menu storici dei nostri ristoranti, piatto per piatto, così che possono essere cercati in base a cosa le persone mangiavano nel corso della giornata. È un grande lavoro e abbiamo bisogno del tuo aiuto!”

La complessità del compito iniziale, il livello di conoscenza specialistica richiesta, il modo di spiegare tasks specifici o la mancanza di feedback quando l'attività è completata sono tutte insidie del progetto.

La letteratura suggerisce inoltre che mentre un elevato numero di livelli nelle prime fasi di un progetto incoraggia la partecipazione iniziale, tale struttura può essere rimossa man mano che l'utente diventa più abile rendendo i compiti più impegnativi per sostenere e sollecitare la partecipazione. Cercando sia di attrarre che di mantenere la partecipazione, alcuni progetti di crowdsourcing del patrimonio culturale consentono di graduare il livello di difficoltà nel tempo. I partecipanti iniziano con compiti semplici e altamente strutturati e passano a compiti più impegnativi.

La qualità

Sebbene tutte le sfide sopra elencate siano importanti per mantenere e amministrare con successo un progetto di crowdsourcing, è necessario approfondire due criticità:

- avviare il processo con un numero sufficiente di utenti consapevoli e fedeli nel tempo.

- mantenere un livello di qualità ragionevole, al fine di mantenere il livello di reputazione e se possibile accrescerlo.

I GLAM si sono guadagnati la loro reputazione nel corso degli anni preservando la qualità e la veridicità delle informazioni che offrivano avendo il pieno controllo sull'acquisizione, l'organizzazione e l'annotazione delle loro risorse. Inizialmente molti dei GLAM erano consapevoli delle potenziali insidie a cui andavano in contro lavorando con il pubblico, ma ormai hanno verificato che la qualità dei contributi degli utenti nella maggior parte dei casi è buona e i vantaggi superano le possibili insidie.

Il controllo della qualità in queste iniziative di crowdsourcing è fondamentale. Una combinazione di ausili tecnologici, di interazioni e regole di costruzione della comunità può aiutare a stabilire norme comportamentali, costruire un'immagine della qualità di contenuto desiderata e filtrare o correggere informazioni errate. Oltre a questo, può essere utilizzato il feedback interattivo per supportare gli utenti nell'apprendimento degli aspetti che rendono i contributi di buona qualità. Infine, la creazione di un forte senso di appartenenza a una comunità e l'esplicitazione dei reciproci vantaggi, attrae gli utenti con diligenza e comportamento etico.

Holley’s TIPS for Crowdsourcing

In questa sezione si riportano 14 suggerimenti che Rose Holley descrive nella sua pubblicazione [11]:

Tip 1: Avere un obiettivo chiaro da mostrare sulla home page. (L’obiettivo deve essere una grande sfida).

Tip 2: Avere un grafico ben visibile del progresso degli obiettivi.

Tip 3: Rendere l’intero ambiente semplice da usare, intuitive, veloce e affidabile

Tip 4: Rendere l’attività facile e divertente

Tip 5: Deve essere interessante.

Tip 6: Trarre vantaggio da eventi transitori e attuali se possono aiutare.

Tip 7: Mantenere il sito attivo aggiungendo nuovi contenuti e nuovo lavoro.

Tip 8: Dare ai volontari consigli e possibilità di scelta.

Tip 9: Rendere i risultati del lavoro trasparenti e ben visibili.

Tip 10: Lasciare che i volontari si identifichino e si rendano visibili se vogliono farsi conoscere per il loro lavoro.

Tip 11: Ricompensare chi ha raggiunto i migliori risultati utilizzando classifiche e incoraggiando la competizione.

Tip 12: Dare ai volontari un ambiente online di comunicazione per costruire un team di supporto dinamico.

Tip 13: Trattare i volontari più attivi con rispetto e ascoltare i loro consigli.

Tip 14: Assumere che i volontari lavorino bene piuttosto che male.

Con questi 14 Tips, abbiamo potuto sia ripassare alcuni degli atteggiamenti necessari per creare una buona piattaforma di Crowdsourcing nel mondo delle DH, sia introdurle di nuovi, alcuni dei quali saranno argomento dei prossimi capitoli.

Motivazione e partecipazione

I fattori che motivano i possibili utenti di un progetto condiviso non sono diversi dai fattori che motivano chiunque a fare qualsiasi cosa:

- un compito può essere interessante e divertente e può insegnare cose nuove;

- può essere una giusta causa;

- si può fare volontariato e donare qualcosa alla comunità;

- si può aiutare a raggiungere l'obiettivo del gruppo;

- l'obiettivo / problema può essere una vera e propria sfida per la sua portata;

- si può svolgere un ruolo importante nel campo della ricerca;

- ci è stata data fiducia e si vuole dimostrare che si può fare anche meglio delle aspettative.

Inoltre, gli utenti coinvolti nei progetti non solo devono essere attirati ma devono anche essere motivati in continuazione per far sì che il loro impegno non venga meno nel corso del tempo. In generale possiamo identificare alcuni aspetti che possono riuscire ad aumentare notevolmente la loro motivazione:

- aggiungere regolarmente più contenuti al sito su cui si lavora.

- alzare il livello e aumentare la sfida / l'obiettivo finale, dopo aver superato step più semplici.

- creare un ambiente online di interazione per la comunità virtuale mediante l'uso di forum, in modo che i volontari digitali si sentano parte di una squadra e possano darsi supporto e aiuto a vicenda.

- essere molto chiari su cosa, come e quando le cose dovrebbero essere fatte (istruzioni, FAQ, politiche).

- riconoscere il lavoro dei volontari digitali in vari modi.

- premiare i volontari digitali che ottengono risultati migliori.

- essere in grado di vedere l'andamento del grande obiettivo (da statistiche trasparenti).

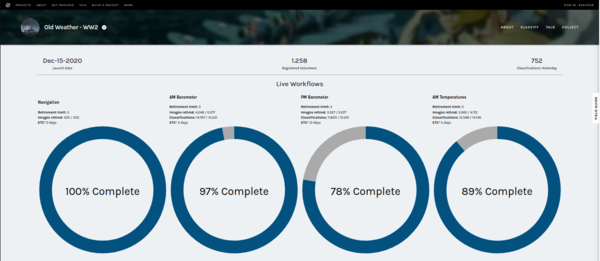

La figura 3 raffigura il modo in cui la piattaforma Old Weather mostra ai suoi utenti l’avanzamento del progetto in tutte le varie sezioni.

Una questione interessante potrebbe riguardare l’uso del gioco per attrarre gli utenti. Spesso i giochi e le attività simili a giochi possono essere utilizzati per attirare il pubblico a partecipare a progetti collaborativi, per esempio ponendo dei quiz e creando delle classifiche. In particolare, il gioco risulta molto utile quando si vogliono ottenere descrizioni di immagini o più precisamente metadati descrittivi per le immagini d'archivio. In questo modo buone tecniche di crowdsourcing possono produrre migliaia di tag con soli cinque minuti di gioco al giorno da un migliaio di visitatori da tutto il mondo. Pertanto, un approccio di gioco che attiri i partecipanti a un sito e faciliti la codifica in modo divertente potrebbe rivoluzionare il modo in cui viene creata informazione.

Dunque, riprendendo il suggerimento di Flanagan e Canini (2012) [12] , è buona pratica, quando possibile, rendere i tasks destinati a utenti volontari come una sorta di gioco e mantenerli semplici, accomodanti e agevoli, dal momento che tutti i volontari lo fanno senza alcuna ricompensa. Infatti più è facile e divertente, più è probabile che siano attirati e continuino a farlo.

Gestione dei volontari e ricompense

Molti siti di Crowdsourcing hanno un personale limitato per gestire e coordinare migliaia di volontari. Per questo motivo è necessario nominare volontari che moderano / coordinano altri volontari e che rispondono alle domande di altri volontari o anche implementare metodi informatici attraverso software open source per gestire comunicazioni e processi, ad esempio con forum e software wiki.

In casi di progetti molto ampi, è anche possibile che chi amministra il sito abbia del personale retribuito che gestisca i volontari. Generalmente il loro compito è quello di creare, stabilire o approvare linee guida, domande frequenti e politiche. Inoltre il gestore del sito può anche tenere d'occhio l'attività del forum e individuare qualsiasi cosa che possa diventare un problema e risolverlo tramite FAQ, policy o linee guida.

Una buona idea da seguire per invogliare gli utenti a contribuire in maniera continuativa è prevedere una ricompensa: questo non significa per forza una ricompensa pecuniaria ma anche gratificazione. É importante che ci sia sempre il riconoscimento.

Essendo per lo più organizzazioni senza scopo di lucro, la maggior parte delle piattaforme di Crowdsourcing hanno messo in pratica alcune idee per venire incontro agli utenti e gratificarli per il lavoro che svolgono. Di seguito ne riportiamo alcune che possono essere usate, in maniera semplice e con pochissimi costi, come riconoscimento per gli utenti:

- Nominare i volontari sulle pagine web, nelle newsletter, nella pubblicità o sull'elemento che hanno creato / modificato.

- Permettere ai volontari di scegliere se ‘pubblicizzare’ e rendere più visibili i loro profili.

- Gratificare coloro che ottengono i migliori risultati, dopo aver creato competizioni o una classifica generale.

- Assegnare certificati di conseguimento.

- Consegnare regali promozionali, ad es. magliette, libri, buoni.

In generale per quanto riguarda le piattaforme di Crowdsourcing che lavorano nel settore delle DH, le gratificazioni sono per lo più del tipo appena presentato. In modo opposto, nel settore delle grandi aziende che operano negli affari, le ricompense pecuniarie sono molto più ricorrenti, anzi spesso chi ha bisogno può decidere di aprire un task e scegliere a chi assegnarlo, tra coloro che si sono proposti, in base alle loro skill, al prezzo richiesto, all’esperienza che hanno accumulato realizzando altri lavori.

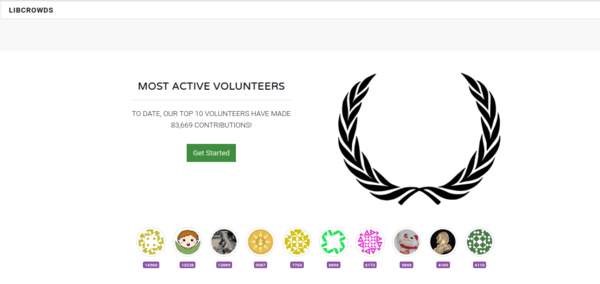

La figura 4 mostra il modo in cui la British Library nella sua piattaforma LibrCrodws [13] riconosce il lavoro dei migliori 10 migliori utenti.

Crowdsourcing e Crowdfunding

Negli ultimi anni si è sviluppata un nuovo modo di richiedere collaborazione. L’idea è quella di pubblicare progetti di ricerca sul Web e permettere alle persone (e alle organizzazioni) di finanziarli direttamente attraverso il crowdfunding. Grazie a questo approccio, reso possibile dalla crescente diffusione dei social network, soggetti con interessi simili possono unire i propri sforzi in rete per supportate una causa condivisa. Il crowdfunding è già applicato per finanziare iniziative di varia natura, dai progetti creativi alle microimprese, dalle inchieste giornalistiche alle campagne elettorali. In generale, questo descrive un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizzano il proprio denaro in comune per supportare delle cause condivise.

Nel panorama internazionale si stanno affermando diverse iniziative di crowdfunding per la ricerca. Sebbene queste iniziative non condividano lo stesso modello di finanziamento, l’obiettivo è lo stesso: mettere in rete donatori e ricercatori per supportare progetti scientifici. Le proposte progettuali sono pubblicate online, con una descrizione sintetica degli obiettivi e del budget richiesto. I donatori possono individuare i progetti di loro interesse e scegliere su quali di essi investire. Il finanziamento complessivo richiesto dai progetti è generalmente inferiore a 50.000 € e le donazioni sono libere (o con una soglia minima molto bassa): questo consente di accedere ad una vasta popolazione di investitori.

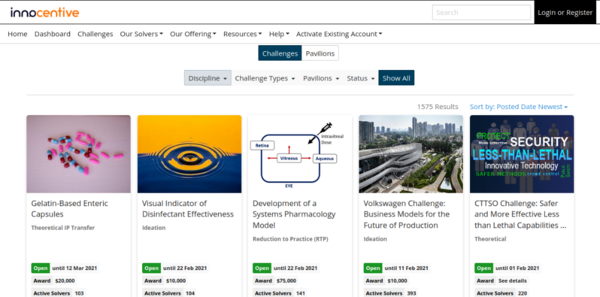

In certi casi il crowdsourcing è comunemente usato come "ricerca" per individuare persone che possono fornire la risposta a problemi specifici, o fornire la soluzione a una sfida, a volte con ricompense pecuniarie. Un esempio di piattaforma online che utilizza questo approccio è InnoCentive.com [14] , che si rivolge prevalentemente alla comunità scientifica per generare idee o raggiungere soluzioni, per la ricerca e lo sviluppo, a volte con premi finanziari molto elevati. La figura 5 mostra l’interfaccia del sito in cui un utente può scegliere un task da eseguire e, se svolto secondo le richieste del committente, ottenere il premio dovuto. Questo tipo di piattaforme si discostano in parte da quelle che per ora abbiamo cercato di trattare, ma sono un esempio calzante di un fenomeno che si sta diffondendo in maniera sempre più evidente.

Altri esempi di crowdfunding li troviamo con la Naturalis Biodiversity Centre di Leiden che sta raccogliendo fondi per acquistare uno scheletro di Tyrannosaurus Rex [15] , o con la Archiefbank o Stadarcheif Amsterdam [16] che invece ha raccolto 30.000 euro per digitalizzare e catalogare i registri dei morti di Amsterdam tra il 1892 e il 1920.

Nonostante la possibilità di dar lustro a un progetto trovando degli investitori e di conseguenza suscitare anche una possibile richiesta di ricompensa anche tra i volontari, rimane sempre necessario, soprattutto nel settore culturale, riuscire ad attrarre partecipanti appellandosi a tutti i possibili escamotage trattati in precedenza.

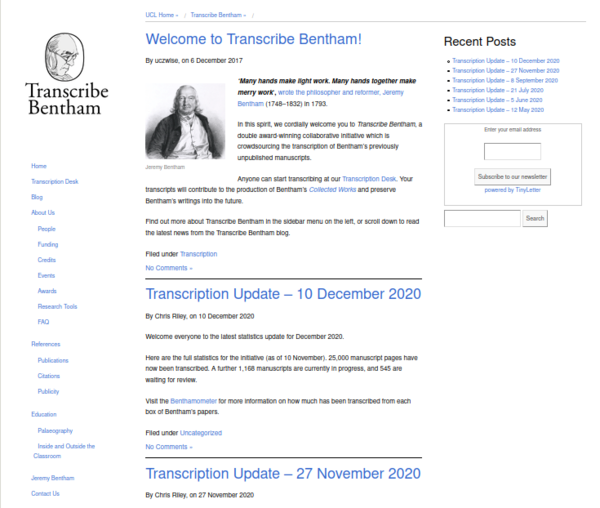

Un esempio di successo: Transcribe Bentham

Il Bentham Papers Transcription Initiative è un progetto collaborativo iniziato nel 2010 (e ancora in corso), con l’obiettivo di trascrivere tutte le opere originali e inedite di Jeremy Bentham (1748-1832), filosofo e riformatore inglese. Il progetto, all’interno del Bentham Project dell’University College London (UCL), è nato dall’esigenza di realizzare un’edizione completa e adeguata delle opere del filosofo e rendere accessibili la quantità di volumi ancora largamente sconosciuti, al fine di analizzare in maniera totale il pensiero dell’autore e comprenderne l’importanza storica e contemporanea. L’obiettivo finale era (ed è ancora oggi) la creazione di un archivio digitale liberamente accessibile e consultabile, che ne permettesse la preservazione e conservazione digitale a lungo termine. Data la

vasta mole di manoscritti da trattare, l’uso del Crowdsourcing rappresentava uno dei pochi metodi per portare avanti il progetto.

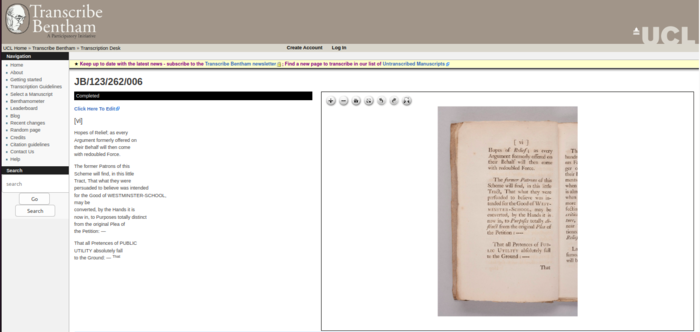

Come affermano Causer e Terrace [17] l’idea di aprire il progetto alla partecipazione di volontari si configurava inizialmente come un esperimento dall’esito non prevedibile: infatti il task si differenziava da altri compiti di trascrizione per la sua complessità, richiedendo ai partecipanti un alto grado di concentrazione. I dubbi sull’effettivo successo di questo metodo erano diversi. A 7 anni di distanza, le oltre 17000 pagine trascritte e i 38.170 utenti registrati dimostrano che l’esperimento non solo è stato possibile, ma è riuscito a ottenere ottimi risultati. Per realizzare il progetto, è stata implementata una piattaforma di trascrizione collaborativa basata su MediaWiki, chiamata Transcription Desk. All’interno della piattaforma, l’utente ha accesso alle immagini dei documenti digitalizzati dei manoscritti e a una casella di testo (plain-text box) in cui inserire la trascrizione (Figura 7).

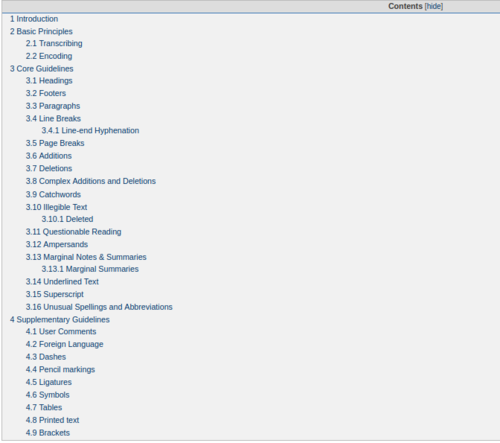

Il testo può essere anche annotato con lo schema di codifica TEI facendo utilizzare una apposita transcription toolbar che permette di aggiungere a ogni sezione del testo il tag corrispondente. All’utente inoltre vengono infine fornite delle linee guida ben assortite (Figura 8) e ha la possibilità di confrontarsi con gli altri partecipanti attraverso il forum. Infine, il suo lavoro viene valutato dal team di ricerca attraverso periodici feedback.

Nonostante Transcribe Bentham continui a essere ancora attivo e raccolga ogni giorno nuovi volontari, questo tipo di progetti ha un grande limite relativamente alla qualità delle trascrizioni. La struttura del progetto prevede che i dati vengano verificati dagli esperti dello staff: ovviamente, più i volontari commettono errori, più il progetto diventa costoso in termini di tempo e risorse umane adoperate nella fase del controllo qualità. Tuttavia, è stato provato come questo problema si riduca drasticamente quando il task è familiare per l’utente, asserendo che senza i mezzi di Crowdsourcing non si sarebbero mai ottenute le stesse prestazioni. Questo progetto ha permesso lo sviluppo di diverse iniziative legate alle opere di Bentham. Per esempio la collezione è stata analizzata con tecniche di Natural Language, che hanno permesso di estrarre per ciascun testo il tema principale o di raggruppare i testi correlati. I dati prodotti dai partecipanti sono quindi sia materiale ultimo per arricchire l’archivio digitale, sia materiale grezzo su cui applicare tecniche esplorative.

Inoltre Transcribe Bentham ha anche rilasciato una versione personalizzabile e open source della sua piattaforma basata su Mediawiki [18] , che da allora è stata utilizzata in molti altri progetti come per esempio dal Public Record Office di Victoria, Australia [19] .

Altri esempi

Il progetto Old Weather, come già detto, è stato uno dei primi progetti di crowdsourcing. Infatti fu lanciato durante l’Ottobre del 2010 all’interno di un portale chiamato Zooniverse [20] che contiene, gestisce e dà accesso a molti altri progetti di crowdsourcing. Ad oggi Zooniverse amministra 79 progetti attivi di crowdsourcing inerenti diversi settori del sapere come l’arte, la storia, il clima, la letteratura, le lingue, la biologia, la medicina ed altre ancora. Essendoci focalizzati principalmente sulla costruzione di piattaforme che trattano risorse del patrimonio culturale e affini al mondo dei GLAM, riportiamo due esempi di questo tipo di piattaforme presenti in Zooniverse, oltre alla già citata Old Weather.

- Addressing Health [21] : Chiede agli utenti di trascrivere le storie degli impiegati postali dell’età vittoriana, scegliendo cosa trascrivere dai registri dell'occupazione e della storia sanitaria dell'ufficio postale. Ciò che potrebbe riuscire ad attrarre gli utenti in questo progetto è ricercare il motivo per cui i dipendenti delle Poste del Regno Unito durante il diciannovesimo secolo si ritirarono dal lavoro. Alcuni hanno raggiunto l'età pensionabile, ma molti hanno dovuto terminare la carriera in anticipo a causa di problemi di salute. Dunque, i gestori del progetto cercano di attrarre gli utenti sottolineando più volte di partecipare a questo progetto per scoprire cosa ci raccontano le vite dei lavoratori degli uffici postali sulla storia della salute e del benessere nel periodo vittoriano.

- Uk Tides [22] : Il progetto si interessa al clima e all’innalzamento del mare nel Regno Unito. Infatti circa il 28% delle persone vive vicino alla costa e con l'innalzamento del livello del mare globale, si ha la necessità di informazioni per essere in grado di indagare su come stanno cambiando le maree locali e il livello del mare. Un modo per farlo è recuperare i dati da vecchi documenti. In questo progetto dunque si cerca di convertire i dati dei vecchi registri dei mareometri del Regno Unito in dati utilizzabili per studiare i cambiamenti climatici e l'innalzamento del livello del mare, richiedendo agli utenti la trascrizione proprio di questi documenti. Questo tipo di progetto, pur trattando un problema climatico generale, è specifico per un dato territorio, per cui si presume che i volontari possano essere studiosi del clima, appassionati ma soprattutto abitanti delle zone in questione.

Un paese all’avanguardia per quanto riguarda la creazione e lo sviluppo di piattaforme di crowdsourcing è senza dubbio l’Australia. Infatti a partire dal 2006 la National Library of Australia ha dato inizio a un progetto di digitalizzazione del materiale giornalistico in collaborazione con tutte le biblioteche del territorio e tutte le testate giornalistiche dei vari Stati. Così è nato l’Australian Newspaper Digitisation Program [23] che a partire dal 2008, tramite una apposita piattaforma, ha chiesto al pubblico generico di correggere il testo OCR (Optical Character Recognition) di 8,4 milioni di articoli generati dalla digitalizzazione di storici giornali australiani.

Un altro esempio interessante è il progetto Papers of the United States War Department [24] che così descrive come è nato e i suoi obiettivi:

“La notte dell'8 novembre 1800, un incendio devastò l'Ufficio della Guerra, consumando documenti, documenti e libri lì immagazzinati. Due settimane dopo, il Segretario alla Guerra Samuel Dexter si è lamentato in una lettera che "Tutti i documenti nel mio ufficio [sono] stati distrutti". Negli ultimi due secoli, i documenti ufficiali del Dipartimento della Guerra sono effettivamente iniziati con la lettera di Dexter. Papers of the War Department 1784-1800, un innovativo progetto editoriale digitale, cambia la situazione rendendo circa 42.000 documenti del primo Dipartimento di Guerra che molti credevano irrecuperabili, ma ora ricostruiti attraverso uno sforzo di ricerca pluriennale e meticoloso disponibile online per studiosi, studenti, e il pubblico in generale.” Aggiungendo poi, nella home page, che “chiunque può unirsi alla community e contribuire al progetto”.

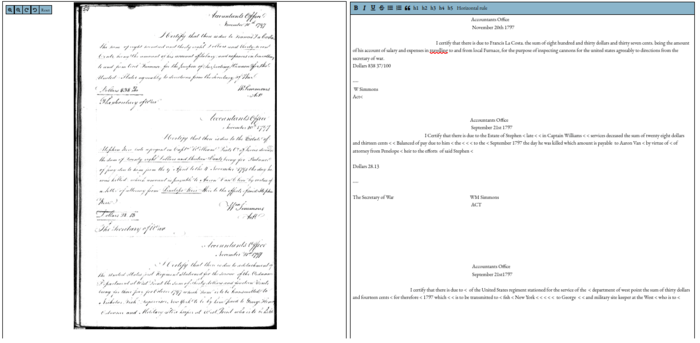

Il progetto Papers of the War Department 1784-1800 presenta una raccolta di oltre 42.000 documenti con metadati estesi e ricercabili, collegati alle immagini digitalizzate di ogni documento, assicurando così l'accesso gratuito a un'ampia gamma di utenti. Inoltre offre una pagina dettagliata con le linee guida necessarie per eseguire una buona trascrizione. Infine, proprio per quanto riguarda la trascrizione, il progetto utilizza uno dei tools descritti nel paragrafo 2.2, ovvero Scripto (Figura 9)

Infine si riporta un esempio che Noordegraaf, Bartholomew e Eveleigh [25] utilizzano per studiare le caratteristiche, la partecipazione, i lati positivi e negativi che si incontrano quando si ha a che fare con piattaforme di crowdsourcing. Il progetto in esame è Red een Portret (Salva un ritratto).

Red een Portret [26] è un progetto, nato nel 2013, dedicato alla raccolta di ritratti in studio fotografico di Merkelbach. È ospitato su un sito dedicato e combina il crowdsourcing per le informazioni descrittive (nomi, date, parole chiave, storie) con crowdfunding ed eventi offline. Red een Portret coinvolge gli utenti nell'identificare, descrivere e raccontare storie sui ritratti dello studio fotografico Merkelbach, per celebrare il centesimo anniversario dalla sua apertura. La collezione Merkelbach comprende più di quarantamila delicati negativi su vetro che risiedono nella collezione degli Archivi della città di Amsterdam e sono stati digitalizzati in occasione di questo progetto.

Con il lancio del progetto in Aprile, Red een Portret è stato l'argomento di vari notiziari televisivi nazionali, radio e servizi di giornali. Come ci si potrebbe aspettare, questo periodo di debutto ha segnato il più grande picco nella partecipazione della folla, con il 19% dei contributi totali nel primo mese. Questo livello di attività è diminuito il mese successivo ed è rimasto stabile fino all'estate, quando l'attività ha visto un altro calo. I contributi sono ripresi lentamente a settembre, periodo che ha segnato l'apertura di una mostra di fotografie di Merkelbach presso i locali degli Archivi della città di Amsterdam, e sono aumentati verso la fine dell'anno, appena prima e dopo Natale. Diversi picchi più piccoli possono essere visti anche nei fine settimana, suggerendo che la partecipazione a questo progetto di crowdsourcing è in gran parte effettuata durante il tempo libero dei partecipanti.

Come si vede tipicamente nei progetti di crowdsourcing, nel caso di Red een Portret solo pochi partecipanti molto impegnati hanno svolto la maggior parte del lavoro. I dieci partecipanti più produttivi sono stati responsabili del 75% delle voci totali del progetto, con il restante 25% completato dai restanti 366 partecipanti messi insieme. La maggioranza dei partecipanti (circa 70%) ha effettuato cinque o meno voci separate; al contrario, solo il collaboratore al primo posto ha fatto 1.806 voci. Questa partecipazione segue quindi una distribuzione non lineare nel rapporto tra partecipanti e lavoro svolto, cosa caratteristica di qualsiasi tipo di progetto di crowdsourcing.

Oltre a generare tag e storie, Red een Portret mira anche a ottenere finanziamenti dalla folla. Il sito web del progetto invita la folla a contribuire finanziariamente attraverso l'acquisto di fotografie stampate (dai negativi di vetro appena digitalizzati) o facendo una donazione in denaro

Bibliografia e sitografia

- ↑ Owens, Trevor, 2012

- ↑ http://www.oldweather.org/

- ↑ The Big Cloud Project, 2012

- ↑ Hedges, Mark, Dunn, Stuart, 2012

- ↑ Julia Noordegraaf, University of Amsterdam, The Netherlands, Angela Bartholomew, University of Amsterdam, The Netherlands, Alexandra Eveleigh, University College London, UK. 2014

- ↑ Link all’immagine:

- ↑ Oomen, Johan, Lora, Aroyo, 2011

- ↑ http://scripto.org/

- ↑ http://t-pen.org/TPEN/

- ↑ http://menus.nypl.org/

- ↑ Holley, Rose, 2010

- ↑ Flanagan, Mary, Canini, Peter, 2012

- ↑ Piattaforma per ospitare progetti sperimentali di crowdsourcing volti a migliorare l'accesso alle diverse collezioni conservate presso la British Library. https://www.libcrowds.com/

- ↑ https://www.innocentive.com/

- ↑ http://tientjevoortrex.naturalis.nl/

- ↑ https://archief.amsterdam/

- ↑ Causer, Tim, Terrace, Melissa, 2014

- ↑ https://github.com/onothimagen/cbp-transcription-desk

- ↑ http://wiki.prov.vic.gov.au/index.php/Category:PROV_Transcription_Pilot_Project

- ↑ http://www.zooniverse.org/

- ↑ https://www.zooniverse.org/projects/dhlbrown/addressing-health

- ↑ https://www.zooniverse.org/projects/psmsl/uk-tides

- ↑ http://www.nla.gov.au/content/newspaper-digitisation-program

- ↑ http://wardepartmentpapers.org/

- ↑ Noordegraaf, Julia, Angela Bartholomew, Alexandra Eveleigh. 2014

- ↑ https://archief.amsterdam/uitleg/beeldbank/79-red-een-portret

| Citazione di questo articolo |

| Come citare: MELIGHETTI, Francesco . "Piattaforme di Crowdsourcing". In: CLIOMATICA - Portale di Storia Digitale e ricerca. Disponibile in: http://lhs.unb.br/cliomatica/index.php/Piattaforme_di_Crowdsourcing. il giorno: 7/06/2024. |

| Informare errori in questa pagina |