Ricostruzione di ambienti virtuali

Índice

- 1 Introduzione

- 2 L’ambiente virtuale

- 3 Modellazione

- 4 Casi di studio

- 4.1 App di carattere storico [15]

- 4.2 Storia e gamification [17]

- 4.3 Musei virtuali [19]

- 4.4 Storia e realtà virtuale [25]

- 4.5 3D Repositories

- 4.6 Realtà aumentata e tracking [32]

- 4.7 Beni culturali 3D [34]

- 4.8 Giornalismo immersivo [43]

- 4.9 Biografie immersive

- 4.10 Virtualità e pluridisciplinarietà

Introduzione

Il racconto della storia si dipana anche attraverso il linguaggio delle immagini, un linguaggio che ci è sempre appartenuto e che, integrato alla dimensione testuale e audio, si integra nel novero delle fonti. È quindi importante capire anche le potenzialità del trasferimento degli oggetti al mondo digitale dal mondo materiale. Una modellazione in 3D di un oggetto tipicamente si esegue con la finalità di:

- rendere disponibili realtà esistenti al momento dell’analisi;

- rendere disponibili realtà non più esistenti al momento dell’analisi;

- ricostruire interi contesti (e da questo i relativi eventi).

In questa voce si analizzerà l’importanza dell’ultimo punto, la ricostruzione di interi contesti storici nella forma di ambienti virtuali.

L’ambiente virtuale

Un ambiente virtuale è "un data set 3D che descrive un ambiente basato su oggetti e dati del mondo reale o astratti." [1]. Gli ambienti virtuali sono quindi modelli tridimensionali navigabili e interattivi di uno scenario che derivano dalla simulazione in tempo reale di un luogo.

La ricostruzione di ambienti è uno dei domini di interesse della realtà virtuale, termine con cui si indica "la simulazione di un ambiente reale per mezzo di tecnologie elettroniche" [2] a vari livelli di immersività e di coinvolgimento dei sensi dell’utente. Il compito di ricostruzione di ambienti e contesti in maniera rigorosamente scientifica è il punto di contatto tra i domini della virtual reality e quello umanistico [3]. Dal punto di vista della ricerca storica, la realtà virtuale come mezzo per la visualizzazione e insieme come sistema interattivo di navigazione all’interno di uno scenario che riproduca il contesto originario accurato apre effettivamente nuovi metodi di fruizione, ricerca e diffusione [4]. Per la storia, la realtà virtuale rappresenta anzi un cambio di paradigma considerevole: è il passaggio dalle due dimensioni delle fonti (scritte, nello specifico) a una sfera di rappresentazione e visualizzazione tridimensionale dei problemi legati alla ricerca. La storia diventa un racconto di luoghi, in cui la capacità di ricostruzione degli ambienti diventa una risorsa fondamentale, svincolata dalle logiche del gameplay e dello storyboard per quanto riguarda gli ambiti di videogiochi e cinema, rispettivamente [5].

L'attenzione al contesto in cui si svolge la fruizione dell'esperienza virtuale assume centralità nella Public Digital History, che si concentra sull'accuratezza nella ricostruzione unita al messaggio da veicolare all'utente stimolando una sua partecipazione diretta e non solo una fruizione passiva.

Esistono numerosi strumenti, anche gratuiti, che permettono la creazione di ambienti virtuali interattivi in cui lo specialista può intervenire nelle sue fasi di creazione per realizzare il proprio progetto scientifico. I più utilizzati al momento sono i game engine Unity e Unreal Engine, ma bisogna tenere presente che di solito vengono impiegati quando già si dispone di tutte le risorse per poter impostare l'applicazione finale. A monte vanno raccolti i testi, le immagini, gli audio e realizzati i modelli tridimensionali con le relative texture, tenendo ben presente che si tratta di un lavoro interdisciplinare che coinvolge molte diverse competenze [6]. È necessario che i modelli siano basati su informazioni precise, derivanti da un'attenta analisi delle fonti. Per ottenere riconoscimento e validazione da parte della comunità scientifica, bisogna adottare metodologie rigorose, produrre una documentazione dettagliata (tra cui i metadati) e, infine, perseguire una totale trasparenza nella comunicazione dei risultati [7].

Modellazione

La modellazione di un ambiente e degli oggetti in esso contenuti è il processo che porta alla realizzazione di un modello, ovvero una rappresentazione astratta, spesso molto semplificata, delle proprietà ottiche, fisiche (e anche acustiche) dell’oggetto mediante due tecniche: la sintesi, ovvero procedure automatiche, semiautomatiche o manuali, o il campionamento, cioè l’acquisizione di determinate proprietà tratte direttamente dalla realtà. Per rendere chiara la differenza basti pensare alla relazione che corre tra quadro (tipo di sintesi: il pittore decide cosa rappresentare nell'opera e come farlo) e fotografia (tipo di campionamento: il fotografo sceglie solo il punto di vista, ma il resto viene riportato fedelmente attraverso l'impressione della luce sulla pellicola).

Ogni approccio ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi sulla resa finale: la sintesi è più flessibile, ma di solito è molto più impegnativa in termini di tempo e di risorse perché eseguita interamente da umani. Il campionamento invece è fedelissimo alla realtà, ma rappresenta un solo un suo particolare aspetto. In genere la possibilità di definire le proprietà visive di un certo oggetto in maniera sintetica porta a tempi molto lunghi ma anche a una estrema varietà nel risultato, cosa difficile da ottenere attraverso il campionamento.

A seconda dell'ambito di studio e degli obiettivi da raggiungere, ci si può orientare verso una tecnica di modellazione di ambienti o l'altra. È certo che più ci si avvicina al rigore scientifico e più si farà impiego di tecniche di campionamento e si ricorrerà alla sintesi solo quando è impossibile altrimenti (come nel caso di ricostruzione di reperti archeologici distrutti o simulazione di un ambiente a partire da fonti storiche dirette o indirette). Tipicamente gli ambienti virtuali stimolano due dei cinque sensi: la vista e l'udito.

Gli oggetti: modellazione geometrica

I modi con cui si definisce la forma di un oggetto virtuale si articolano in due tecniche:

- solid modeling

- surface modeling

Nel solid modeling tutto l'oggetto viene inteso come solido tridimensionale, nel surface modeling esso è rappresentato solo dalla sua superficie. La differenza tra i due si può intuire immaginando il corpo umano o come solido definito da uno strato esterno (la pelle) e da un volume interno di organi o come semplice strato esterno a coprire una cavità.

Esistono diverse tecniche di solid modeling. Tra le più usate:

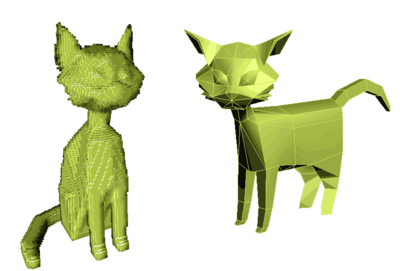

- Constructive Solid Geometry (CSG): l'oggetto è una porzione di volume componibile attraverso operazioni di unione o sottrazione tra forme primitive (ad es. sfere, cubi, cilindri). Permette di modellare in maniera semplice oggetti poco complessi, ma si rivela poco efficace per rappresentare oggetti che si possono trovare nelle tipiche ricostruzioni di ambienti storicamente accurati se non a costo di una grande approssimazione.

- Volume elements (Voxel): il voxel è l'unità fondamentale di una matrice tridimensionale. Si impiega quando è necessario associare a un punto (in questo caso un cubo) nello spazio una determinata proprietà. È una tecnica spesso utilizzata nella diagnostica per immagini o nei volumi per individuare le collisioni tra oggetti, ma risulta molto pesante a livello computazionale.

Se da un lato il solid modeling riesce a essere valido in caso di sintesi, per avere risultati quanto più vicini al campionamento si ricorre spesso alle tecniche di surface modeling, di cui uno dei principali problemi è la rappresentazione di superfici curve. Tra le principali tecniche troviamo:

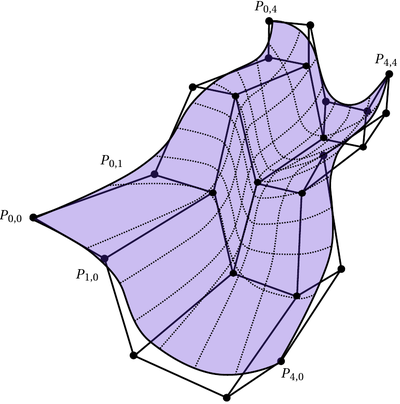

- NURBS (Non Uniform Rational Basis-Splines): una generalizzazione delle curve di Bezier che hanno un insieme di punti di controllo aggiuntivo per andare a modellare una curva in maniera assai specifica. Permettono una visualizzazione molto vicina al vero, ma sono molto onerose dal punto di vista computazionale.

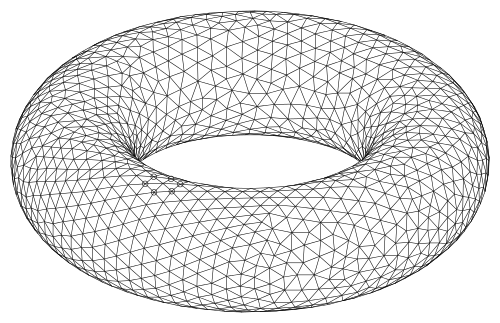

- Mesh poligonali: una “pellicola” poligonale (solitamente triangoli) che approssima una superficie curva. Si può ottenere per “tesselazione” (riduzione) dalle NURBS, con una maggiore fedeltà all'originale al crescere del numero di poligoni. Attualmente è il metodo più diffuso con cui si rappresentano gli oggetti virtuali in scena. Un potente programma open source per ottenere non solo la mesh ma anche la relativa texture (vedi infra) è Meshroom.

Tecniche di campionamento

Se la sintesi manuale è la modellazione di ambienti a opera dell'uomo, il campionamento prevede l'impiego di strumenti (fotocamere, scanner laser, touch-probe etc.) da scegliere a seconda del budget, e delle caratteristiche fisiche dell'oggetto da campionare, a patto che questo sia disponibile allo studioso per la manipolazione. Bisogna impostare la qualità del rilevamento in base a cosa si vuole realizzare: se c'è la necessità di acquisire un digital twin (o clone digitale) di un reperto o di oggetti a rischio di deterioramento, si punterà ad ottenere alla fine del processo una mesh quanto più dettagliata possibile; se però vogliamo che il campione possa essere poi visualizzato in un ambiente interattivo complesso, bisogna cercare un buon rapporto tra dettaglio e semplicità poligonale per non appesantire la macchina e preservare la fluidità di rendering.

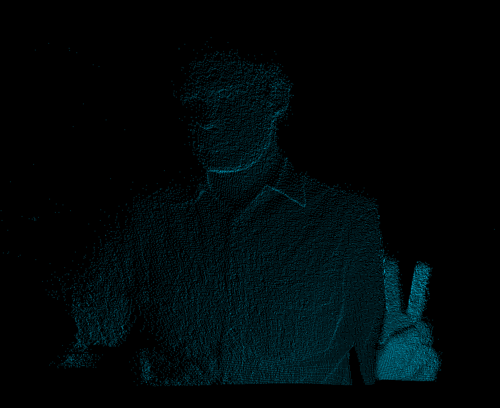

In genere, il 3D scanning è un processo di analisi di un oggetto del mondo fisico e raccolta di dati sulla sua forma e aspetto. Si divide in due macrocategorie [8]:

- scanning passivo. Rientrano nella definizione tutte le soluzioni che non emettono radiazioni luminose proprie ma sfruttano le radiazioni ambientali riflesse (tra cui anche gli infrarossi). Sono strumenti molto economici e non hanno bisogno di hardware particolari. La tecnica più utilizzata è la stereoscopia, che sfrutta coppie di camere distanziate a simulare la visione binoculare umana. La fotogrammetria è un'altra tecnica molto diffusa e consente una ricostruzione precisa di un oggetto del quale siano state scattate almeno due foto da differenti punti nello spazio [9].

- scanning attivo. In questa categoria rientrano quei dispositivi che emettono radiazioni (luminose, ma anche sonore o raggi X) e registrano le variazioni che le onde subiscono al contatto con l'oggetto. I laser scanner sono tra gli strumenti più utilizzati nel 3D ad alta risoluzione e fanno uso della tecnica time-of-flight (ovvero sfruttano la velocità della luce come parametro per ottenere informazioni su distanza e inclinazione di ogni singolo punto dell’oggetto), ma altri dispositivi comuni sono gli scanner a triangolazione o a luce strutturata, che ha il vantaggio di coprire una superficie più vasta.

A prescindere dal dispositivo utilizzato, bisogna tenere conto che, sebbene le rilevazioni ottiche siano generalmente affidabili, sono sempre soggette a una certa quantità di rumore derivante da determinate superfici (metalliche, trasparenti, molto riflettenti) o da cattiva calibrazione degli strumenti che è bene saper filtrare o correggere.

Rendering video

Il rendering è la trasformazione di una serie di proprietà che descrivono gli oggetti della scena 3D in un’immagine bidimensionale. Infatti, l'obiettivo ultimo della ricostruzione di un ambiente 3D (specie se finalizzato alla ricostruzione di ambienti) è un’immagine digitale contenente dei pixel colorati disposti in maniera tale da rappresentare una porzione di scena inquadrata a partire da un certo punto di vista. Il tempo di rendering è direttamente influenzato dalla quantità di poligoni inquadrati.

Per contenere il numero dei poligoni senza sacrificare la verosimiglianza si fa ricorso alle texture, ovvero immagini contenenti informazioni sul colore, sull'ombreggiatura e altre caratteristiche che vengono sovrapposte ai triangoli della mesh e aumentano il dettaglio apparente dell’oggetto.

La texture può essere recuperata anche con le semplici fotocamere dei cellulari, in grado di fornire immagini a colori in alta risoluzione. Programmi gratuiti come Meshroom o MeshLab sono in grado di gestire con le diverse tecniche illustrate sia la fase di modellazione che di texturing.

Una volta chiarito come ottenere delle rappresentazioni più o meno fedeli di ciò che si vuole andare a rappresentare in un ambiente a livello visivo, bisogna pensare al comparto audio (qualora il progetto lo preveda).

Modellazione acustica: i suoni

Il suono è la sensazione dalla vibrazione di un corpo oscillante. Tale vibrazione si propaga nell'aria o in qualsiasi altro mezzo elastico fino a toccare superfici alle quali trasferisce la propria energia, mettendole così in vibrazione (l’esempio più comune è il timpano nell'orecchio umano) [10]. Le proprietà fondamentali del suono sono:

- Velocità: quanto velocemente il suono si propaga. Dipende direttamente dal medium e in misura minore da altri fattori (tra cui la temperatura).

- Pitch: la frequenza del suono, misurata in Hertz. Si ricorda che l'orecchio umano può cogliere i suoni compresi tra 20 Hz e 18 KHz.

- Volume: l'ampiezza del suono. Misurato quasi sempre in decibel (dB). Al di sotto di 0 dB l'orecchio umano non riesce a percepire suoni.

- Intensità: la potenza necessaria per produrre il suono. Differisce dal volume e non è linearmente proporzionale a esso.

- Posizione: la dislocazione del suono nello spazio.

La propagazione del suono avviene da una sorgente attraverso un medium che fa parte di un ambiente, le cui proprietà influenzano il modo in cui il suono viene percepito.

Esistono diverse tecniche per la modellazione del suono, tra cui:

- Playback di suoni registrati

- Sintesi Signal-based

- Sintesi Physical-based

Delle tre l'unica tecnica di campionamento è quella del playback, che consiste nel riprodurre con la massima fedeltà possibile dei suoni registrati e sarà probabilmente questa la tecnica con cui si confronterà maggiormente lo storico nell'acquisizione di suoni per i propri progetti.

Audio capture

È il termine con cui si definisce la registrazione dei suoni. Esistono molteplici strumenti per la registrazione, ognuno adatto a diversi scopi. Per la maggior parte dei progetti, tuttavia, basterà anche il registratore audio di uno smartphone di fascia media. Da tenere presente che bisognerà assicurarsi che il formato di output del file sia un formato non compresso o completamente lossless, tipicamente WAV (Waveform Audio File Format) o FLAC (Free Lossless Audio Codec), in grado di conservare la migliore qualità possibile del suono.

Audio editing

Le operazioni più comuni in fase di editing audio comprenderanno tagli e fade in/out, oltre alla regolazione del volume di postproduzione. Di particolare importanza è la regolazione del volume e assicurarsi che l'onda non vada mai in saturazione: in caso contrario il suono apparirà distorto e tenderà a generare picchi sgradevoli all’udito.

L’operazione non è da ritenersi secondaria rispetto alla resa grafica: le più recenti forme di comunicazione storica pongono grande enfasi sulla resa del soundscape come fonte ampiamente autonoma [11].

Esistono molte applicazioni, gratuite o meno, con ampia documentazione e tutorial disponibili in rete. Tra gli open source si segnalano Audacity [12] e Wavepad [13] . A pagamento è disponibile Reaper [14], in versione prova gratuita per 60 giorni.

Casi di studio

Si presenta qui una panoramica di esempi nella ricostruzione di ambienti virtuali senza pretesa di esaustività per dare un saggio delle potenzialità che schiudono alla ricerca attraverso l’interattività, la gamification e la realtà aumentata.

App di carattere storico [15]

A Rio de Janeiro è stata sviluppata una web app che coniuga la tecnologia di mappatura di Google con il comparto audio, associando i luoghi a dei suoni caratteristici o tradizionali, musica inclusa. La dimensione diacronica è approfondita anche legando ai luoghi del presente fotografie o video di archivio. L'ambiente nel quale si conduce la ricostruzione storica è in questo caso una cartina della città [16] .

Storia e gamification [17]

L'applicazione per cellulari Reliving the Revolution (“Rivivere la rivoluzione”) cala l'utente nei panni di uno storico facendogli raccogliere le testimonianze di alcuni partecipanti alla Battaglia di Lexington. Il programma utilizza la tecnologia GPS per localizzare il dispositivo sul campo dove si svolse la battaglia e attivare delle interazioni con vari personaggi ricostruiti che vi presero parte. L'obiettivo è scoprire chi fu il primo a far fuoco. Un'altra applicazione orientata alla gamification è Awakening, un gioco sviluppato per desktop con Unity per spiegare le riforme socioculturali di Bharat, in India [18] .

Musei virtuali [19]

Lungi dall'essere la copia esatta del museo reale, il museo virtuale ha il compito di estendere l'identità culturale del luogo fisico in modo tale da garantire (e possibilmente potenziare) il ruolo di facilitatore del circolo comunicativo tra opere, studiosi e pubblico [20] . Vengono fondati musei virtuali continuamente: tra i più noti e innovativi si segnalano il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano [21] e la Foundation of Hellenic World (FHW).

In questo museo l'uso immersivo della realtà virtuale è utilizzato per sfruttare il suo potenziale educativo nell'apprendimento della storia, delle tradizioni e della cultura ellenica. Le attrazioni principali sono la ricostruzione della città di Mileto in Asia Minore e il tempio di Zeus a Olimpia.

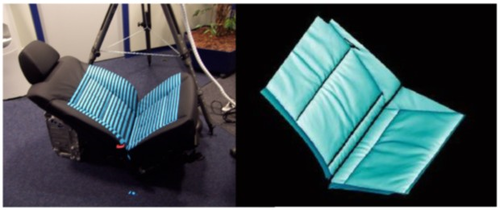

I visitatori possono visitare liberamente l'area con i propri tempi: possono camminare o sorvolare l'area accuratamente ricostruita e visitare tutti i principali monumenti, per i dettagli dei quali fondamentale è stata la collaborazione con archeologi [22] . Tuttavia, a causa dell'elevato dettaglio profuso nella scena, gli ideatori hanno sperimentato frequenti cali nelle performance, risolti migliorando l'hardware. Questo è da evitare, per quanto possibile, specie con ambienti onerosi dal punto di vista computazionale come i CAVE, sistemi con schermi in numero variabile (da 3 a 6) che ricoprono per intero la superficie di una stanza. Nella maggior parte dei casi un HMD (Head Mounted Device) dovrebbe poter soddisfare le condizioni di immersività richieste da una simulazione di un ambiente virtuale [23] .

Il Nu.M.E. di Bologna è configurato invece come una macchina del tempo, per cui è possibile passeggiare per la città visualizzandola in diversi momenti del tempo grazie alla collaborazione con gli storici [24].

Storia e realtà virtuale [25]

All'interno del progetto Time Maps Project, si segnala la ricostruzione tridimensionale effettuata attraverso il game engine Unity dei due avamposti greco-romani Mangalia and Albești, in cui tutti gli oggetti e le texture sono state ottenute per campionamento con uno scanner o fotogrammetria. Le risorse così create sono state integrate in una serie di virtual tour immersivi.

3D Repositories

Anche se non direttamente un esempio di ricostruzione di ambiente virtuale nella sua complessità, si è andato affermando negli ultimi anni lo sviluppo di sistemi di pubblicazione online di contenuti tridimensionali [26] . Europeana [27] è una preziosa risorsa di oggetti ricostruiti digitalmente nella maniera più fedele possibile. Il materiale caricato su questa biblioteca digitale transeuropea contiene più di 50 milioni di voci digitalizzate, tra cui libri, musica, opere d'arte, giornali e archivi sonori. EPOCH [28] , il cui progetto si è concluso nel 2008, ha codificato il patrimonio culturale con la flessibilità del semantic web. Altri repositories che raccolgono la sfida di rappresentare digitalmente il patrimonio culturale sono AIM@SHAPE [29] , 3D-COFORM [30] e CY-ARK [31].

Realtà aumentata e tracking [32]

Da anni è allo studio l'integrazione della realtà aumentata nell'avvicinamento dei fruitori ai contenuti della storia. Un'interessante declinazione è quella delle app che prevede l'impiego di Vuforia per la realizzazione di video aumentati nello studio della storia. Vuforia Augmented Reality SDK [33] è un kit di sviluppo software per dispositivi mobile che incorpora alcune delle più recenti tecnologie in materia di computer vision per riconoscere e tracciare in tempo reale oggetti tridimensionali ed è totalmente integrabile in Unity. Questa caratteristica gli consente di registrare orientamento e posizione di qualsiasi oggetto virtuale e calarlo in una scena reale attraverso lo schermo di un dispositivo.

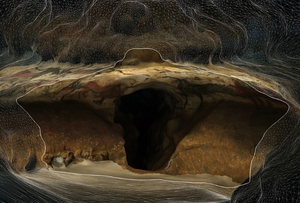

Beni culturali 3D [34]

L'agorà di Segesta, inizialmente pensata come tour dalla fruizione passiva da parte dello spettatore, è diventata attiva grazie a un sistema CAVE-like che permette agli utenti di interagire con semplici gesture (con questo termine si intendono i gesti nell'ambito dei dispositivi touch o di riconoscimento visivo) delle mani [42] . Infine, anche se afferente al mondo videoludico, va almeno menzionata la fedele ricostruzione di beni culturali (basti pensare alla cattedrale di Notre-Dame) disseminate nei diversi capitoli della saga di Assassin's Creed sviluppata da Ubisoft.

Giornalismo immersivo [43]

Anche se non declinato in senso strettamente storico, il giornalismo immersivo fa comunque impiego della gamma di strumenti di ricostruzione di ambienti virtuali per produrre documenti e testimonianze fruibili a un livello di profondità senza precedenti. Il giornalismo immersivo prevede la redazione di notizie in una modalità tale che le persone possano sperimentare in prima persona il contenuto. I partecipanti, solitamente rappresentati come avatar digitali, partecipano alla narrazione (solitamente una ripresa video a 360°, talvolta aumentata) attraverso dispositivi immersivi come CAVE (stanze in cui intere pareti sono schermi) o HMD come gli Oculus.

Biografie immersive

La virtualità può dare nuova linfa alla narrazione della vita di singoli personaggi, come nel caso di Being Leonardo [44] . L'applicazione è stata la prima biografia immersiva realizzata per la grande mostra del 2015 a Palazzo Reale a Milano e propone all'utente di immedesimarsi nell'artista per rivivere i luoghi della sua vita ed esplorare il suo laboratorio ricostruito in tre dimensioni.

Virtualità e pluridisciplinarietà

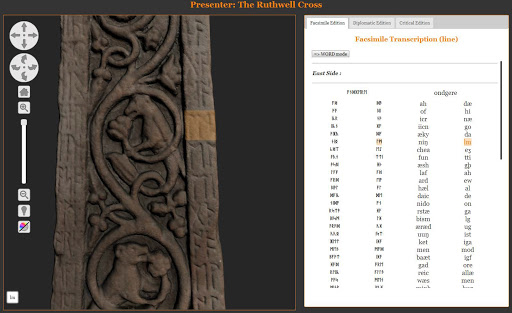

Fermo restando che ogni applicazione è multidisciplinare, molti esempi concreti di questo approccio al confine tra storia, modellazione tridimensionale e altre discipline si ritrovano sul sito del Visual Computing Lab del CNR [45] . Tra i tanti progetti, si segnala la modellazione della croce di Ruthwell, inteso come oggetto che apra la pista a un modo totalmente digitale di archiviazione e la pubblicazione di testi e oggetti multimediali a essi associati. La ricostruzione tridimensionale della croce è esplorabile e integrata ad altri tipi di fonte, inserendo il manufatto in un contesto molto preciso di produzione delle immagini sacre attraverso trascrizioni puntuali e descrizioni dettagliate.

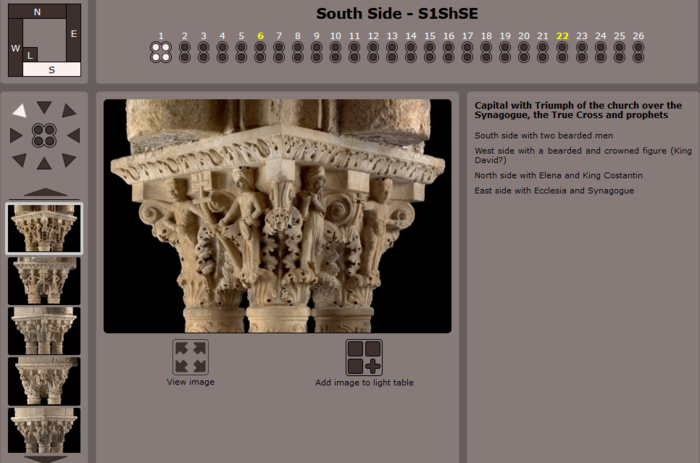

Sempre con il coinvolgimento del Visual Computing Lab del CNR si menziona CENOBIUM [46] , un progetto che digitalizza i capitelli dei chiostri romanici nell’area del Mediterraneo e ha lo scopo di rendere immediatamente fruibili degli oggetti altrimenti indisponibili o difficilmente disponibili, avvicinando così il più possibile varie utenze alla realtà effettiva del bene in virtù di una grande accuratezza dell'acquisizione.

Bibliografia e sitografia

- ↑ Lercari, Nicola. Il linguaggio degli ambienti virtuali culturali: comunicare la storia di Bologna attraverso il progetto Nu.M.E, tesi di dottorato in Storia e Informatica, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, relatore prof.ssa Bocchi, 23º ciclo (2011), p. 10. Disponibile su Academia.edu al sito: https://www.academia.edu/3637821/Il_Linguaggio_degli_Ambienti_Virtuali_Culturali_Comunicare_la_Storia_di_Bologna_Attraverso_il_Progetto_Nu_M_E. Consultato il 7 novembre 2020.

- ↑ Realtà virtuale in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line. Disponibile al sito: https://www.treccani.it/enciclopedia/realta-virtuale. Consultato il 7 novembre 2020.

- ↑ Più precisamente, in letteratura il campo di incontro di queste discipline è designato come Virtual Cultural Heritage.

- ↑ Per le ricadute squisitamente orientate alla gamification una panoramica è in Gautschi, Peter. «Gamification as a Miracle Cure for Public History?» Public History Weekly, vol. 2018, n. 37. Disponibile su Academia.edu al sito: https://www.academia.edu/41639342/Gamification_as_a_Miracle_Cure_for_Public_History. Consultato il 7 novembre 2020.

- ↑ Gualtiero Carraro, lezione del seminario di LABCD, novembre 2019. Disponibile al sito http://www.labcd.unipi.it/seminari/gualtiero-carraro-istoria-immersiva-ricostruzione-virtuale-e-narrazione-immersiva-della-storia/. Consultato il 28 novembre 2020.

- ↑ Olivito, Riccardo, et al. Cultural Heritage and Digital Technologies. Theory, methods and tools for the study and dissemination of knowledge in the archaeological practice, in Forte, Maurizio, Campana, Stefano (a cura di), Digital Methods and Remote Sensing in Archaeology, Springer Verlag, 2016, p. 476. Disponibile su ResearchGate al doi:10.1007/978-3-319-40658-9_20. Consultato il 28 novembre 2020.

- ↑ Lercari, Nicola, op.cit., p. 14.

- ↑ Paternò, Fabio, Luca Chittaro, e Luciano Gamberini, a c. di. Human-computer interaction: i fondamenti dell’interazione tra persone e tecnologie. Milano ; Torino: Pearson, 2012, passim'.'

- ↑ Beraldin, Jean-Angelo, et al. «Virtual reconstruction of heritage sites: opportunities and challenges created by 3D technologies», in Proceedings of the International Workshop on Recording, Modelling and Visualization of Cultural Heritage, 2005, pp. 141-149.

- ↑ Paternò, Chittaro, e Gamberini, op.cit. , p. 58.

- ↑ S. Noiret, Storia contemporanea digitale, in Il web e gli studi storici'. Guida critica all’uso della rete, a cura di R. Minuti, Carocci, 2015, p. 277.

- ↑ https://www.audacityteam.org/

- ↑ https://www.nch.com.au/wavepad/it/index.html

- ↑ https://www.reaper.fm/

- ↑ Cordeiro, Raquel. App Project for City Explorations through Music, History and Interactivity, in Proceedings of 3rd International Conference on Integration of Design, Engineering and Management for Innovation, 2006, pag. 57-66. Disponibile su Acadamia.edu al sito: https://www.academia.edu/7990673/App_project_for_city_explorations_through_music_history_and_interactivity. Consultato il 28 novembre 2020.

- ↑ Quest’idea si collega direttamente all’uso dei GIS in chiave storica, argomento troppo ampio da trattare in questa sede. Per un riferimento vd. E. Salvatori e P. Mogorovic, Historical GIS, in Handbook Digital Public History, edited by Serge Noiret, Mark Tebeau and Gerben Zaagsma, De Gruyter (in corso di stampa).

- ↑ Schrier, Karen. Revolutionizing History Education: Using Augmented Reality Games to Teach Histories, tesi di laurea in Comparative Media Studies, Massachusetts Institute of Technology, relatore dr. Edward Barret (2005). Disponibile su Academia.edu al sito: https://www.academia.edu/1223852/Revolutionizing_history_education_Using_augmented_reality_games_to_teach_histories. Consultato il 7 novembre 2020.

- ↑ Jose, Jinsi, e Vinay .M. «Performance Analysis of Gamification Over the Traditional Classroom in Education». Indian Journal of Science and Technology, vol. 10, aprile 2017, pagg. 1–5. Disponibile su ResearchGate al doi:10.17485/ijst/2017/v10i13/109065. Consultato il 28 novembre.

- ↑ Roussou, Maria. «Immersive Interactive Virtual Reality in the Museum», in Proceedings of TiLE (Trends in Leisure Entertainment) , Londra, 2001. Disponibile su Academia.edu al sito: https://www.academia.edu/635273/Immersive_interactive_virtual_reality_in_the_museum. Consultato il 7 novembre 2020.

- ↑ Antinucci, Francesco. Musei virtuali: come non fare innovazione tecnologica, editori Laterza, 2007, pp.113-114.

- ↑ https://www.museomav.it/.

- ↑ Smurra, Rosa. La restitution virtuelle de la Bologne médiévale : la contribution des documents d’archive, in La réalité virtuelle au service de la recherche. Séminaire international annuel 'Virtualia' 2007-2008, Caen, 2009, pag. 45-46.

- ↑ Olivito, Riccardo et al., op.cit. , p. 481.

- ↑ Mosaker, Lidunn. «Visualising historical knowledge using virtual reality technology». Digital Creativity, vol. 12 (I), Londra, 2001, pagg. 15–25. Disponibile al doi.org:10.1076/digc.12.1.15.10865. Consultato il 28 novembre 2020.

- ↑ Stefan, Livia, Dragos, Gheorghiu. «Augmented Virtuality as an Instrument for a Better Learning of History», in Proceedings International Conference on Virtual Learning – ICVL, 2018, pagg. 43-55. Disponibile su Academia.edu al sito: https://www.academia.edu/40125120/Augmented_Virtuality_as_an_Instrument_for_a_Better_Learning_of_History. Consultato il 7 novembre 2020.

- ↑ Lercari, Nicola, op. cit. , p. 19.

- ↑ https://www.europeana.eu/

- ↑ http://www.epoch-net.org/.

- ↑ http://visionair.ge.imati.cnr.it/tools/.

- ↑ https://lesc.dinfo.unifi.it/it/node/103.

- ↑ http://www.cyark.org.

- ↑ https://www.academia.edu/36333632/Augmented_Reality_for_History_Education.

- ↑ https://developer.vuforia.com/downloads/sdk.

- ↑ È un argomento incredibilmente articolato e ancora in divenire. Imprescindibile è la conoscenza del London Charter che contiene i principi riconosciuti a livello internazionale sulla virtualizzazione dei beni culturali. È disponibile in varie lingue al sito https://www.londoncharter.org/.

- ↑ A complicare la panoramica delle possibilità bisogna anche tenere conto delle possibili integrazioni al modello da ricostruire, compito affatto cristallino e ancora non ben definito metodologicamente, insieme al problema della persistenza nel tempo del modello, soggetto rapidamente a obsolescenza. “La presenza di un panorama estremamente frammentato sulle modalità di modellazione e visualizzazione pone infatti un problema non di poco calibro in termini di conservazione dei contenuti digitali a lungo termine.” E. Salvatori, Digital (Public) History: la nuova strada di una -antica disciplina, in «RiMe – Rivista dell’lstituto di Storia dell’Europa Mediterranea», (2017), fascicolo "Scienze umane, dalla produzione di nuova conoscenza alla disseminazione e ritorno" a cura di G. Sini, pp. 87-88.

- ↑ Ad esempio, è consigliabile ricorrere alla modellazione tridimensionale in tutti quei casi in cui i beni siano indisponibili al pubblico per ragioni di sicurezza o di tutela.

- ↑ https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr.

- ↑ http://www.itabc.cnr.it/progetti/flaminia-re-loaded-museo-virtuale-della-villa-di-l-000.

- ↑ http://www.itabc.cnr.it/progetti/etruscanning.

- ↑ Beraldin, Jean-Angelo et al., op. cit., p. 149.

- ↑ Remondino, Fabio, et al. «3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures: The 3D-ARCH Project». In International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII. ISPRS, 2009. Disponibile come risorsa al sito https://doi.org/10.3929/ethz-b-000019630.

- ↑ Olivito, Riccardo et. al., op. cit. , p 487.

- ↑ Peña, Nonny de la, Peggy Weil, Joan Llobera, Bernhard Spanlang, Doron Friedman, Maria V. Sanchez-Vives, e Mel Slater. «Immersive Journalism: Immersive Virtual Reality for the First-Person Experience of News». Presence: Teleoperators and Virtual Environments 19, n. 4 (s.d.): 291–301. Sull’importanza del comparto audio/video nel “fare storia” e sulle principali difficoltà di realizzazione,vd. anche E. Salvatori, Audio & Video, in Handbook Digital Public History, edited by Serge Noiret, Mark Tebeau and Gerben Zaagsma, De Gruyter (in corso di stampa).

- ↑ https://www.carraro-lab.com/2016/02/23/biografia-immersiva-di-leonardo-da-vinci/.

- ↑ http://vcg.isti.cnr.it/.

- ↑ http://cenobium.isti.cnr.it/monreale/cenobium.

| Citazione di questo articolo |

| Come citare: MOSCATELLI, Stefano . "Ricostruzione di ambienti virtuali". In: CLIOMATICA - Portale di Storia Digitale e ricerca. Disponibile in: http://lhs.unb.br/cliomatica/index.php/Ricostruzione_di_ambienti_virtuali. il giorno: 8/06/2024. |

| Informare errori in questa pagina |