Virtual Reality applicata alla storia

Índice

Introduzione

Con il termine Virtual Reality si intende l’insieme di quelle tecnologie digitali atte alla simulazione di situazioni reali mediante l’utilizzo di PC e l’ausilio di interfacce periferiche sensoriali al fine di rendere l’esperienza riprodotta quanto più vicina possibile a quella reale, si parla anche di IVR (Immersive Virtual Reality ). Dagli anni ’90 è nato un forte interesse da parte di numerose materie storiche, turistiche, archivistiche ed archeologiche nei confronti di tali mezzi avanguardistici cogliendo in questi strumenti la possibilità di sviluppare tecniche e tecnologie utili a finalità divulgative, didattiche, turistiche, economiche. Tra gli effetti benefici considerati, utili ad esempio per la conservazione dei beni culturali in paesi in via di sviluppo, si possono enumerare: pensare a nuove possibilità turistiche in grado di smussare l’impatto ambientale causato dal turismo di massa, potenziale di difficile gestione da parte di un paese che non ha le possibilità economiche necessarie per sostentarlo e mantenerlo; prevenire ed attenuare danni possibili dovuti da guerre e saccheggi in paesi in conflitto; attenuare l’effetto distruttivo di uno sviluppo urbano incontrollato che rischia di ricoprire e cementificare siti di valore; fino ad arrivare alla risoluzione di problemi quali negligenza e carenza di mantenimento, mancanza di leggi e risorse limitate [1].

Oltre ciò vi sono ovviamente anche finalità accademiche che numerosissimi paesi sviluppati e non hanno colto nel tentativo di migliorare la ricezione globale del sapere e creare nuove forme di strutture museali, ad esempio: creare database di materiali di consultazione di oggetti ricreati fedelmente ed attingibili online a fini di ricerca, creare profili utili per il restauro, ricostruire siti archeologici.

Infine, si può pensare alle trasformazioni ed i ripensamenti applicabili o già applicati alle attività museali attraverso le innovative tecniche di VR museum [2].

La Virtual Reality

Cenni storici

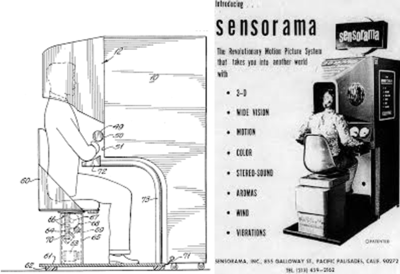

Il padre spirituale della VR è Morton Heiling che nel 1962 costruì un dispositivo chiamato “Videorama” nel tentativo di dare una svolta all’arte cinematografica attraverso quello che definì come “Cinema esperienza”, uno spettacolo artistico che si proponeva l’intento di coinvolgere diversi sensi umani in maniera realistica, immergendo lo spettatore nell’azione che si svolgeva nello schermo sfruttando una cabina con schermi stereoscopici, altoparlanti, una sedia semovente ed un diffusore di odori. L’idea non venne poi commercializzata a causa dei costi eccessivi.

Un successivo passo importante per la materia venne fatto dal MIT nel 1977 quando venne creato il software di Aspen Movie Map una mappa tridimensionale interattiva, multimediale e liberamente esplorabile realizzata per consentire un viaggio virtuale nella città di Aspen in Colorado; tale tecnologia funse successivamente da base teorica di sviluppo per le odierne tecnologie di Google quali Google Street View.

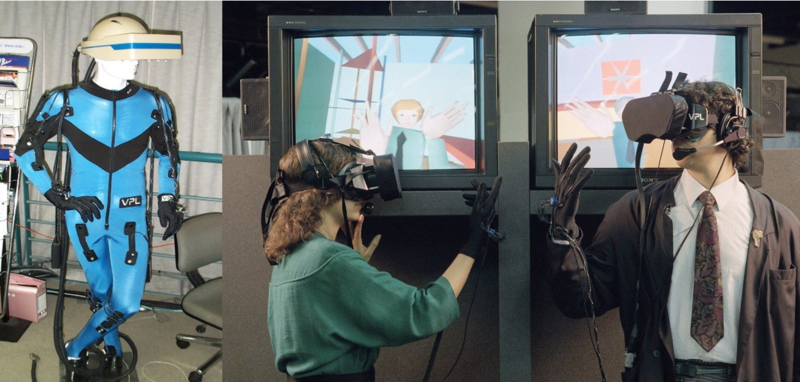

Il termine VR come viene inteso oggigiorno nasce e si sviluppa grazie a Jaron Larnier che nel 1989 fonda l’azienda VPL Research (Visual Programming Lenguage) allo scopo di sviluppare prodotti basati sulla realtà virtuale quali: DataGloves, EyePhone e DataSuit.

Allo stato attuale della tecnologia la percezione del mondo reale è ancora ben distinguibile da quello virtuale con una buona resa fotorealistica e tecnologie audio e tattili (periferiche input), rimane ancora esclusa dal commercio la simulazione olfattiva. La realtà virtuale simula la realtà effettiva che, mediante l’avanzamento informatico consente di navigare in ambienti fotorealistici in tempo reale interagendo con gli oggetti presenti. Importante da notare altresì la distinzione tra VR e le contemporanee tecnologie AR (Augmented Reality): mentre la prima permette l’interazione o semplicemente la visione di una realtà virtuale alternativa a quella reale; la seconda interessa quelle tecnologie che consentono l’ampliamento o l’integrazione della realtà circostante con immagini generate al PC andando a modificare la percezione dello spazio originario.

Cenni tecnologici

La realtà virtuale si compone di tre periferiche principali utili ad interagire con il mondo virtuale:

- Visore: degli schermi vicini agli occhi che annullano il mondo relae dalla visione dell’utente

- Auricolari: strumento per il trasferimento dei dati sonori, necessario a garantire un’esperienza immersiva

- Periferica di controllo: Sistema di input per impartire movimenti e comandi al proprio avatar digitale e poter quindi interagire con la realtà virtuale. Ad esempio: mouse, tastiera, joystick, wired gloves

Il primo linguaggio di programmazione sviluppato appositamente per la realtà virtuale è stato il VRML (Virtual Reality Modelling Lenguage) per la rappresentazione di strutture 3D interattive fruibili attraverso il web. Si basava su un file di testo per specificare le caratteristiche degli oggetti ambientali: definire vertici, spigoli, colori, texture ed altre caratteristiche di modellazione e resa 3D. Inoltre, permetteva di associare URL per aprire pagine web o altri file VRML da ricerca in rete; i browser odierni non supportano file VRML e per fruirne si necessita di plug-in specifici.

L’evoluzione di VRML è il linguaggio X3D lanciato nel 2004 dal Web 3D Consortium al fine di descrivere con comodità ambienti virtuali interattivi è basato sulla struttura di VRML con l’aggiunta di metalinguaggio di marcatura di tipo XML che consente di descrivere un ambiente in termini di: oggetti, luce, suoni osservatore, animazioni, interattività e scripting; quindi avvicinandosi ai linguaggi di modellazione 3D.

Applicazioni alle materie storiche

Le applicazioni odierne della VR sono molteplici: dall’architettura al design urbano, alle applicazioni mediche, alle simulazioni di guida, di volo o di lanci spaziali, fino al campo dell’intrattenimento (cinema e videogames). Il primo utilizzo di tali tecnologie applicate alla valorizzazione del patrimonio culturale risale al 1994 con un walk-through interattivo nel castello di Dudley in Inghilterra che consentiva di immergersi in una ricostruzione di come esso appariva nel 1550.

Altri sviluppi ulteriori hanno interessato il campo dell’archeologia dove si sono sviluppate tecniche per l’acquisizione di dati 3D per rafforzare il campo della ricerca scientifica con la nascita di branche quali la Cyber Archeology e la Virtual Archeology. L’innovatività di tali materie sta proprio nel loro tentativo di sfruttare le tecnologie odierne per ricostruire ambienti virtuali immersivi che consentano la visualizzazione e l’analisi in tempo reale di diversi tipi di dati coinvolgendo diversi metodi per interagire con essi. Un esempio è a ricostruzione effettuata dell’agorà di Segesta in Sicilia, un progetto di Virtual Archeology che tenta di ricreare in CG (Computer Grafica) il complesso monumentale di Segesta rendendolo percorribile attraverso un ambiente virtuale immersivo e che permetta all’utente di interagire attivamente attraverso interfacce e movimenti gestuali.

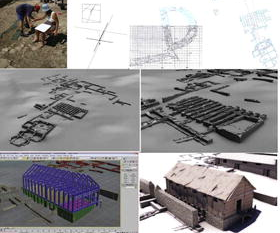

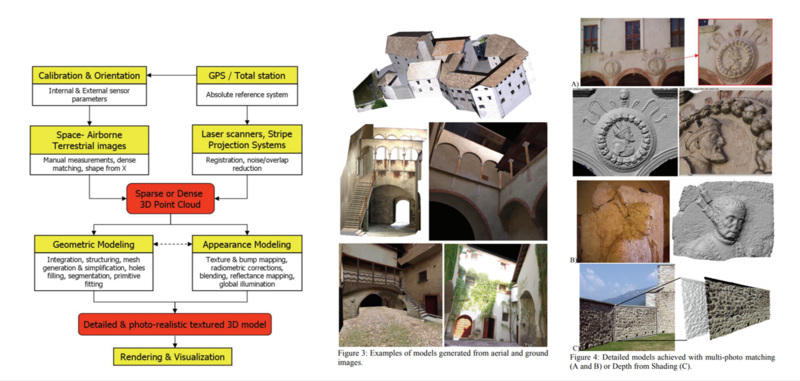

Oppure la ricostruzione in CG del castello di Buonconsiglio a Trento, un progetto iniziato nel 2005 e strutturato su un approccio integrato sulla combinazione di diverse tecniche 3D ed integrazione con dati GIS per lo sviluppo di un sistema di visualizzazione virtuale. Lo scopo è quella di ottenere una visione fotorealistica del complesso architettonico, dei suoi dettagli, dei suoi interni e del contesto ambientale in cui è immerso; tutto ciò avviene attraverso lo sfruttamento di diverse tecnologie: dalla costruzione di modelli poligonali poco complessi, all’utilizzo di tecnologie GIS per le riprese aeree ed ambientali, nonché per la resa delle giuste scale e proporzioni ed infine lo sfruttamento di tecnologie laser per la ricostruzione dettagliata di interni e particolari.

Oppure la ricostruzione della villa romana del Casal de Freiria in cui, a supporto delle materie archeologiche, di storia dell’architettura e di conservazione dell’eredità culturale si sono creati metodi e strumenti per testare ed analizzare teorie ed ipotesi per scenari storici che sfruttino la modellazione 3D in due passaggi:

- La costruzione del modello in AutoCAD e la ricreazione dell’ambiente attraverso tecnologie GIS

- Sfruttare i motori grafici VR della software house di videogame Bethesda consentendo l’esplorazione dinamica ed interattiva del l’ambiente precedentemente costruito.

Altri tipi di progetti di virtualizzazione e di applicazione del VR hanno a che fare con l’attività museale con la nascita dei cosiddetti musei virtuali pensati come riferimento digitale di un museo fisico e con lo scopo di aumentare l’audience attraverso le piattaforme digitali, nonché implementare l’informazione stessa insita al museo fisico, attraverso l’allestimento di istallazioni software munite di tecnologie VR; innumerevoli sono le realtà museali di tutto il mondo che si sono predisposte all’utilizzo di tali tecnologie: I Musei Vaticani, il Louvre, gli Uffizi, il British Museum. Tutte realtà che hanno investito nella creazione di uno spazio virtuale visitabile ed interattivo attraverso la realtà virtuale e raggiungibile attraverso browser web.

Riflessioni conclusive

La curva delle innovazioni tecnologiche segue, come anticipato dalla legge di Moore, un andamento sempre più ripido e, se da una parte ciò consente di applicare alle vecchie forme del sapere sempre nuove possibilità in grado di rinnovarle, implementarle, agevolarle, evolverle o renderle più accessibili, dall’altra la velocità con cui ciò avviene necessita un’attenta analisi e riflessione sulle possibili implicazioni derivanti dallo sfruttamento di tali metodologie. Riguardo al VR si devono innanzitutto distinguere due ambiti separati, quello del pubblico che utilizza la tecnologia per edutainment e quello accademico che invece si prefigge lo scopo di sfruttare tali tecniche per implementare la ricerca scientifica; quindi analizzare singolarmente i vantaggi e gli svantaggi relativi alle sue applicazioni.

Per quello che riguarda l’ambito accademico i vantaggi, come si è potuto considerare dalla trattazione precedente sono molteplici. Innanzitutto, la possibilità di creare modelli 3D altamente dettagliati e realistici, attraverso lo sfruttamento di avanzate tecnologie di acquisizione di immagini e di rendering, che possano poi essere caricate sul Web e rese istantaneamente accessibili a tutta la comunità scientifica. Questo funziona molto bene per la virtual archeology precedentemente trattata, materia per la quale risulta possibile l’upload ed il download di ricostruzioni inerenti ad interi siti archeologici restituiti con una fedeltà che può risultare anche maggiore rispetto quella restituibile dal testo accademico scritto, ovviamente a discapito dell’esperienza reale. Da aggiungere come trivia anche l’opportunità di far sposare tali tecnologie di modellazione anche con quelle delle stampanti 3D che permettono la restituzione di un reperto in scala 1:1, metodologia utilissima sia con finalità accademiche, che museali, didattiche e di preservazione. Ma alcune criticità, affianco ai numerosi vantaggi, sorgono; ed una delle più ineludibili riguarda i costi per lo sfruttamento efficace di tali mezzi che spesso risultano proibitivi per i paesi in via di sviluppo.

AR/MR headsets are pricey (Hololens: $3,500 USD; Magic Leap $2,295 USD) and have some serious limitations in their current forms. Both have a limited range of fields and the gesture controls are somewhat difficult to use. […] 360-3D interactive video: $10,000 for each minute filmed + post-production. [10]

Un problema sempre correlato ai costi è altresì quello dell’assunzione e della formazione di tecnici altamente specializzati per l’adempimento del compito della resa in VR di uno spazio, personale in grado di saper sfruttare sapientemente un gran numero di tecnologie complesse e, siccome non basta la conoscenza individuale, la possibilità di strutturare equipe di esperti nel campo che sappiano coordinarsi ed interagire autonomamente tra loro.

Un dubbio più epistemico riguarda la messa in crisi dell’oggettività bibliografica e della solidità del concetto di fonte. Qual è il riferimento bibliografico di un’immagine, di una scena o di una ricostruzione dinamica di un evento? Qual è la veridicità e la valenza scientifica della ricostruzione di un oggetto in VR non più esistente nella vita reale? Qual è lo scostamento tra ciò che si modella o si ricostruisce e la realtà? In definitiva: forse che la VR rischi di infrangere quella sottile barriera, eretta sul metodo bibliografico e sull’analisi delle fonti, tra conoscenza storica ed interpretazione personale da parte di chi ricostruisce l’oggetto virtuale? Domande che bisogna porsi se si decide di strutturare un nuovo metodo storico basato sulla tecnologia digitale in quanto ciò impone la necessità di usare con maggior attenzione e con nuovi standard condivisi gli strumenti di studio che la storia mette a disposizione del ricercatore per poter garantire al massimo la veridicità e l’oggettività della ricostruzione.

Per quel che riguarda il lato pubblico e divulgativo delle tecnologie della realtà virtuale applicate alla storia il discorso diventa ancora più esteso ed entrano in merito discorsi educativi, psicologici ed antropologici nel prendere la decisione di utilizzare tali strumenti per l’insegnamento della materia storica sia nelle aule scolastiche che nei musei.

Entra in gioco il termine wired generation, la generazione collegata, con cui si definiscono tutti quei nati, da metà degli anni ’80 ad oggi, in possesso sin dall’età infantile di strumenti altamente tecnologici con cui interagiscono quotidianamente. Qui sta il fulcro della trattazione, proprio nel rapporto che i giovani istaurano con la tecnologia insieme alla quale nascono e, soprattutto, crescono. Riguardo tali sviluppi gli studi sociologici si dividono tra “apocalittici” ed “integrati”; da una parte c'è chi sostiene, a ragione, che gli stravolgimenti che stanno avvenendo nella società potrebbero comportare un'interruzione dei flussi comunicativi e di propagazione del sapere nell'essere umano provocati dalla scomparsa degli “stimoli del leggere e del sapere trasmessi dalla cultura scritta” [11] , con conseguenza l’atrofizzazione di certe facoltà e modalità di pensiero quali la capacità di analisi razionale e sequenziale della realtà e l'attitudine all'introspezione. Dall’altra parte, c'è chi prospetta un futuro meno catastrofico dove:

[...] Gli uomini socializzati dai videogiochi e dall'uso costante delle nuove tecnologie della comunicazione, liberati dalle complesse maglie dei linguaggi grammaticali ed alfabetici, sarebbero dal canto loro in grado di sviluppare delle straordinarie potenzialità sia tecniche che cognitive e percettive, connesse ad un diverso rapporto con la realtà spaziotemporale, e modificate soprattutto dall'accelerazione dello sviluppo sensoriale stimolato dai nuovi media. [12]

Il passaggio da un linguaggio scritto ad uno agrammaticale e figurato può coadiuvare l’acquisizione di nozioni da parte di chi usufruisce di tali tecnologie e al contempo di infrangere le barriere interlinguistiche attraverso lo sfruttamento del linguaggio universale dell’immagine visiva: tutto ciò, dunque, al fine di consentire all’istruzione di fare un importante passo verso quelle nuove generazioni tanto predisposti ad immergersi negli spazi virtuali; ma con le necessarie precauzioni.

Uno su tutti per il pubblico la visita di un ambiente in VR diventa un’esperienza, non più collettiva, di condivisione e confronto con l’altro, ma individuale: il casco isola, con tutte le conseguenze sociali e psicologiche scaturenti dall’utilizzo di tali metodologie per l’apprendimento.

VR is often an isolating, individual experience – it takes you somewhere else, a place removed from the existing environment. This is the opposite effect of events where one of the main goals is to bring people together and interact in a group. While virtual reality can be a great asset for most of the existent fields of activity, it can also be a huge disadvantage. The traditional education is based on personal human communication and interpersonal connections. Virtual reality is quite different; it is you and the software, and nothing else. [13]

E, da aggiungere in merito all’idea di sfruttare tali tecnologie per coadiuvare l’istruzione scolastica, bisogna analizzare della problematicità quali:

1. Deteriorates Human Connections: While virtual reality can be a great asset for most of the existent fields of activity, it can also be a huge disadvantage. The traditional education is based on personal human communication and interpersonal connections. Virtual reality is quite different; it is you and the software, and nothing else.This can damage the relationships between students and the overall human communication.2. Lack Of Flexibility: If in class you can be flexible, ask questions, receive answers, using a virtual reality headset is a different experience. If you’re using specific software which has been programmed to work exactly the same, you won’t be able to do anything else except what you’re supposed to do. This lack of flexibility can be a disadvantage for most of the students, and that’s because education isn’t a fixed activity. It always fluctuates!

3. Functionality Issues: Like with any programmed software, things can often go wrong. When things go wrong, you students’ learning activity is over until the tool is fixed. This can be quite expensive and also inconvenient. So if a student has exams the next day and his virtual reality headset goes boom, he will be unable to study and pass that exam. This was just an example; it can happen differently any time.

4. Addiction To The Virtual World: The possibility of students getting addicted to their virtual world is also big. We’ve seen what video games and strong experiences do to people. We can even take drugs as a good example; if what people experience is better than their normal existence, there’s quite a big chance of them becoming addicted.

5. Quite Expensive: Advanced technology is often expensive. If we wish to expand this virtual reality trend and reach the masses, we have to spend billions of dollars on these features. More than that, the modern education that takes advantage of the virtual reality environment will only be accessed by the rich ones. The poor will not afford it; therefore, we will create inequality in education. [14]

Con un conseguente e pericoloso rischio di deterioramento dei rapporti interpersonali inter pares tra studenti e tra studente e professore da cui potrebbero scaturire relative conseguenze educative, relazionali e sociali.

In definita tali mezzi hanno un potenziale di progresso molto elevato ma proprio per questo bisogna definire, riflettere e comprendere con attenzione i metodi di utilizzo in modo da poter sfruttare a pieno le possibilità che concedono ma senza rischiare di spezzare equilibri, siano essi sociali, relazionali o di metodo epistemico necessari allo studio, al progresso ed alla trasmissione della materia storica.

Bibliografia e sitografia

- ↑ Baltsavias, Manos, Armin Gruen, Luc van Gool, e Maria Pateraki. 2005. Recording, Modeling and Visualization of Cultural Heritage: Proceedings of the International Workshop, Centro Stefano Franscini, Monte Verita, Ascona, Switzerland, May 22-27, 2005. CRC Press, pg.12.

- ↑ Charlotte Coates. 2020. «What Are the Best Examples of Virtual Reality in Museums?» MuseumNext. 17 luglio 2020. https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/.

- ↑ Immagini prese da Google immagini: [1]

- ↑ Immagini prese da Google immagini: [2]

- ↑ Immagini prese da Google immagini: [3]

- ↑ Immagine presa da: Ibrahim, Assoc Prof. Dr. Othman, Shahrul Azmi Mohd Yusof, PhD Che Mat Ruzinoor, Faisal Mohamed, Fadziana Faisal, e Abdul Nasir Zulkifli. 2007. «Enhancing virtual tourism-adoption and implementation of virtual reality techniques».

- ↑ Immagine presa da: Niccolò, Albertini, Barone Vincenzo, Brogni Andrea, Legnaioli Stefano, Licari Daniele, e Taccola Emanuele. s.d. «THE AGORA OF SEGESTA IN IMMERSIVE VIRTUAL ENVIRONMENTS».

- ↑ Immagini relative ai lavori al castello di Buonconsiglio, dall’alto a sinistra: a) Prassi utilizzate per la resa del lavoro b) Resa virtuale di immagini ricavate da fotografie aeree e terrestri c) Resa virtuale dei dettagli del castello d) Struttura del castello immesso nel suo contesto ambientale. Immagini prese da: Remondino, Fabio, Sabry El-Hakim, Stefano Girardi, A. Rizzi, S. Benedetti, e Lorenzo Gonzo. 2009. «3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures: The 3D-ARCH Project». In International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVIII. ISPRS. https://doi.org/10.3929/ethz-b-000019630.

- ↑ Immagini prese da: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305440311002494?via%3Dihub

- ↑ Azurduy, Jorge. s.d. «Virtual and Augmented Reality: Pros and Cons». https://www.avantica.com/blog/virtual-and-augmented-reality-pros-and-cons.

- ↑ Sartori, Giovanni. 1999, «Homo videns», editore Laterza

- ↑ Pecchinenda, Gianfranco. 2014. Videogiochi e cultura della simulazione: La nascita dell’‘homo game’. Editori Laterza.

- ↑ Paula Hicks. 2016. «The Pros And Cons Of Using Virtual Reality In The Classroom». ELearning Industry. 29 dicembre 2016. https://elearningindustry.com/pros-cons-using-virtual-reality-in-the-classroom.

- ↑ Ibidem.

| Citazione di questo articolo |

| Come citare: GIULIODORI, Giovanni . "Virtual Reality applicata alla storia". In: CLIOMATICA - Portale di Storia Digitale e ricerca. Disponibile in: http://lhs.unb.br/cliomatica/index.php/Virtual_Reality_applicata_alla_storia. il giorno: 15/06/2024. |

| Informare errori in questa pagina |

![[8]](/cliomatica/images/thumb/e/e8/InGiuliodori7.png/800px-InGiuliodori7.png)