Analisi delle reti sociali

L'analisi delle reti sociali (o social network analysis) consiste in un insieme di tecniche, metodi e procedure di ricerca che si basano sull'idea di misurare o dar forma alle relazioni tra entità, persone, istituzioni o gruppi.

Una rete sociale è un insieme di individui (attori sociali) connessi tra loro da relazioni sociali[1].

La prima in ordine di tempo fra le rappresentazioni grafiche, storicamente consolidata da molti secoli, è quella che permette di rappresentare i rapporti di parentela: le genealogie.

Applicare l’analisi delle reti sociali a qualsiasi campo di studi implica conferire un’importanza cruciale alla struttura sociale, ovvero allo schema di relazioni che collegano gli attori sociali[2]. Questi attori possono essere persone, organizzazioni, posizioni all’interno di un’organizzazione, città-stato, nazioni ecc. I collegamenti tra gli attori possono essere amicizia, odio, tradimento, guerra, alleanze, ecc.

La possibilità di analizzare eventi storici attraverso le reti sociali consente di utilizzare metriche e strumenti che vanno oltre l’analisi statistica e quindi di generare nuove intuizioni su alcuni eventi storici o di rimodellare e risolvere questioni storiche dibattute.

Le analisi sociali tradizionali studiano, infatti, gli attributi sociali degli attori ma non le relazioni sociali che incorrono tra essi. Per esempio, è possibile compiere un’analisi delle relazioni che legano le famiglie della Firenze rinascimentale durante l’ascesa al potere di Cosimo de Medici studiando semplicemente gli attributi delle famiglie nell’oligarchia fiorentina, come la ricchezza, lo status politico e le alleanze. Tuttavia, tutte le famiglie nell’oligarchia fiorentina dell’epoca sono simili tra loro rispetto a questi attributi. L’analisi delle reti sociali applicata a questo contesto consente, invece, di studiare la rete dei matrimoni e di alleanze: Padgett e Ansell [3], e Padgett [4], ricavano che i sostenitori dei Medici hanno legami quasi solamente con questa famiglia. All’interno di una rete sociale questo implica importanza o centralità: i sostenitori, infatti, dipendono dai Medici per collegarsi al resto delle famiglie o anche tra loro.

Una delle applicazioni principali dell’analisi delle reti sociali alla storia è l’analisi di varie azioni collettive. L’analisi delle reti sociali, se si basa su dati estratti da fonti complete e affidabili, offre la possibilità di eseguire con strumenti matematici analisi su azioni collettive dibattute o opinabili e si propone come insieme di metodi sistematici. Molto spesso, infatti, vengono proposte dagli storici numerose teorie anche contraddittorie che sono complesse da analizzare in maniera strutturata. In questo caso può rivelarsi utile applicare alcune metodologie di analisi delle reti sociali per ottenere risultati quantitativi.

Dal punto di vista delle azioni collettive dell’élite, gli studi si concentrano principalmente sulle relazioni di clientelismo e quindi sul rapporto patrono-cliente [5]. Un esempio è lo studio di Bearman [6] sulla nobiltà di Norfolk nel periodo che conduce alla guerra civile inglese (tra il 1642 e il 1645) che vede contrapposti realisti, fedeli alla monarchia e a Carlo I, e parlamentaristi. Se gli storici sono concordi nel sostenere che il controllo della nobiltà sulla nomina dei rettori, dei vescovi, dei seggi nei Comuni e dei giudici sia stato un elemento cruciale nella costruzione di clientele politiche, e che queste clientele siano stati importanti attori collettivi nelle lotte tra la corona e il Parlamento, essi differiscono nettamente riguardo al modo migliore per spiegare il cambiamento nella relazione tra i ceti emergenti e la monarchia che portò all’esecuzione del re inglese e al protettorato di Cromwell. Esaminando i dati sui legami genealogici tra le famiglie d'élite e i legami di patronato tra gli attori d'élite espressi come sponsorizzazione del clero locale, Bearman osserva che se fino XVI secolo è possibile calcolare direttamente l’appartenenza a una classe sociale a partire dalla parentela, dal ‘600 i vincoli di parentela non sono più una moneta di scambio per il rango sociale, ma vengono sostituiti da relazioni di clientela (in particolare, di nomina di rettori e consiglieri). Bearman propone un’interpretazione che riflette una teoria della formazione dei gruppi che è il prodotto di un pensiero strutturale: sono stati gli sforzi monarchici per la costruzione dello stato a minare l'autonomia locale e a convincere la nobiltà che il suo futuro consisteva nel costruire clientele a livello locale e nel legarsi alle élite nazionali. A questo scopo, i nobili applicarono il loro controllo sui benefici religiosi, legandosi ai patroni raccomandano i loro rettori parrocchiali verso l'alto, solo per scoprire che il risultante sistema clientelare che essi stessi avevano costruito si organizzava in nuove collettività rivali. Dunque, secondo Bearman, la guerra civile che è seguita è un sottoprodotto del passaggio dalla parentela al patronato come principio organizzativo della competizione di status.

Wetherell[7] cerca di rispondere attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’analisi delle reti sociali a una discussione che divide gli storici, ovvero il cambiamento delle comunità o della vita in comunità nella transizione tra mondo premoderno e moderno. Se una linea teorica sottolinea come l’urbanizzazione e l’industrializzazione abbiano affievolito i legami di parentela all’interno delle comunità in età premoderna, un’altra sostiene invece che le persone abbiano ricevuto un sostegno critico dai parenti nei periodi di adattamento allo stile di vita urbano e industrializzazione. Lo studio di Wetherell, che studia la proprietà terriere di Pinkenhof nella Russia baltica (ora parte della Latvia), attraverso un’analisi della rete sociale della comunità locale nel periodo tra il 1795 e il 1850 mette in luce che la densità di parentele individuali era bassa, ma erano presenti relazioni di parentela che collegavano più famiglie diverse (questo sarebbe indicatore della presenza di famiglie nucleari); le circostanze del regime agricolo baltico influenzarono inoltre la costruzione e il mantenimento delle reti sociali: la tendenza decrescente a vivere con individui dello stesso sesso e della stessa età ostacolò probabilmente la formazione di amicizie e portò a un isolamento. Gli imperativi analitici dell’approccio di analisi delle reti sociali aiutano in questo caso a riformulare le domande esistenti sui nuclei familiari nella storia in nuovi modi. Una valutazione della densità di parentela individuale indica, quindi, che la maggior parte degli individui viveva in famiglie nucleari, ma riposiziona il problema da una crisi demografica a una culturale: Wetherell sostiene che la sua analisi metta in luce come non sia sufficiente guardare solo a come le persone hanno usato i parenti in tempi di crisi, ma che è fondamentale che gli storici indaghino su come le persone nel passato usassero i parenti e gli amici che avevano, per cose diverse, durante tutto il corso della vita, e nel contesto delle opportunità di cui godevano e dei vincoli che affrontavano grazie alla demografia e alla cultura.

Un altro esempio è lo studio di De Troia e Ricci[8] che analizza attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’analisi delle reti sociali un corpus di documenti precedenti alla Battaglia di Benevento, avvenuta nel febbraio del 1266, in cui Manfredi, Re di Sicilia, perse la vita a causa di un presunto tradimento dei baroni che dovevano supportarlo in battaglia. Per la costruzione del corpus viene utilizzata una grande quantità di documentazione sia online sia non, come i Regesta imperii e i Registri Angioini. L’analisi di queste fonti consente di ricostruire la rete di comunicazione tra le principali figure del periodo, e in particolare: Papa Clemente IV, Manfredi e Carlo I d’Angiò. Attraverso il software di analisi di rete UciNet vengono poi calcolate sulla rete costruita alcune misure statistiche che consentono di osservare alcune caratteristiche dei baroni traditori e non e di fare ipotesi sulle figure il cui tradimento è ancora disputato.

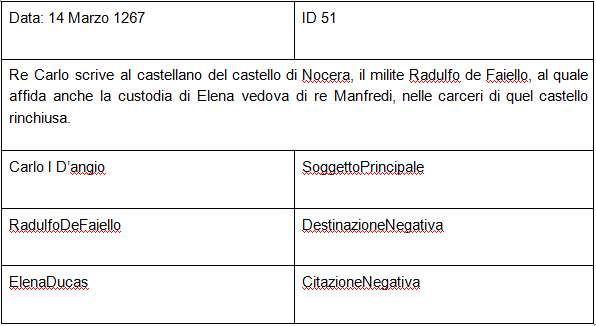

Per trasformare dati storici in reti sociali è necessario individuare un insieme di attori e tenere traccia dei loro collegamenti attraverso delle fonti adatte. In primo luogo, è necessario individuare gli attori sociali (o nodi) all’interno della rete e dunque individuare un insieme di soggetti di interesse. Nel caso di De Troia e Ricci [9] vengono individuati come nodi all’interno della rete i soggetti all’interno del corpus di documenti analizzato. I soggetti vengono suddivisi inoltre in:

- Soggetto Principale;

- Destinatario Generico;

- Destinatario Positivo;

- Destinatario Negativo;

- Testimone;

- Citazione Generica;

- Citazione Positiva;

- Citazione Negativa.

In Padgett e Ansell [10] e in Padgett [11] gli attori sociali corrispondono ai membri delle famiglie di élite della Firenze rinascimentale. In questo caso, con famiglia si intende ‘persone che condividono lo stesso cognome’ e per élite una famiglia che:

- ha almeno due membri che sono intervenuti nelle Consulte almeno tre volte tra il gennaio 1429 e il dicembre 1434;

- ha tre o più membri che si sono qualificati nel 1433 per lo scrutinio o l'elezione ai principali uffici pubblici di Firenze;

- è un clan di magnati.

Una volta individuati gli attori (o nodi) all’interno di una rete sociale, è necessario individuare un collegamento che connetta i nodi all’interno della rete. Anche in questo caso è necessario tenere conto del tipo di evento che si vuole analizzare e attingere da fonti appropriate. Per esempio, possono essere utilizzate le relazioni parentali, come viene fatto in Padgett e Ansell[12], e Padgett [13], e in Wetherell oppure relazioni politiche e clientelari, come viene fatto in Padgett e Ansell[14] e Padgett [15], in De Troia e Ricci [16] e in Bearman [17]. Per quanto riguarda la possibilità di tenere traccia delle relazioni parentali, Padgett [18] utilizza come dati circa 10.500 matrimoni datati tra famiglie fiorentine cognominate, nel periodo dal 1282 al 1500. Estrae questi dati da una varietà di fonti, tra cui alberi genealogici e l’Archivio di Stato a Firenze. L’autore estrae inoltre una rete economica partendo da catasti e da relazioni di accordi commerciali e una rete politica sulla base di fonti secondarie di liste di guelfi e ghibellini. Padgett e Ansell[19] partono dal testo dettagliato The Rise of the Medici e codificano un set di dati di rete che consiste in informazioni sui seguenti nove tipi di relazioni tra le famiglie elitarie fiorentine dell'inizio del XV secolo: un tipo di relazione di parentela, i legami di matrimonio, quattro tipi di relazioni economiche (ovvero legami commerciali o d'affari, comproprietà o partenariati, impieghi bancari e legami immobiliari), e due tipi di relazioni politiche (ovvero il mecenatismo e i prestiti personali).

Un’altra possibile fonte per estrarre dei legami sociali sono gli scambi epistolari o le relazioni note, come viene fatto in De Troia e Ricci [20], in cui la documentazione fa riferimento a tre fonti principali: le regesta Imperii Online, Alcuni fatti riguardanti Carlo I di Angiò dal 6 di agosto 1252 al 30 di dicembre 1270 e il Codice Diplomatico del regno di Carlo I e II D’Angiò. Per individuare il collegamento che connette i nodi all’interno della rete viene scelto in questo caso il legame di comunicazione: esiste un collegamento quando un soggetto principale (presente in una fonte) effettua una comunicazione o ha una relazione con un altro soggetto, anche citandone altri.

Di seguito ne viene riportato un esempio [21]:

In Wetherell[22] i dati sulle parentele a Pinkenhof provengono da una serie di censimenti nominali, le cosiddette "revisioni delle anime", raccolti nell'Impero russo tra il 1795 e il 1850. Tutti i censimenti contengono alcuni dati relazionali sul proprietario dei possedimenti e sulla sua famiglia immediata e sui parenti coresidenti, ma la revisione del 1850 include anche informazioni relazionali su tutti i membri di ogni possedimento censito, dove le persone si trovavano nel 1833 (l’anno dell'ultima revisione) consentendo così di tracciare i movimenti tra i possedimenti, e sul periodo in cui le persone erano morte o emigrate durante il periodo tra le due revisioni. Le informazioni essenziali estratte dalle revisioni per ricostruire i legami di parentela sono le date di nascita, di morte e genitorialità. Dal momento che le revisioni utilizzate identificano lo stato civile di tutti e la genitorialità della maggior parte dei contadini, la parentela poteva essere calcolata in cinque fasi lineari e collaterali. Per esempio, se è noto che Janis è sia il fratello di Maris sia il padre di Andrejs, seguendo alcune semplici regole è facile calcolare che Maris è il fratello del padre di Andrejs, o lo zio, e tutti i figli di Maris sono cugini di Andrejs. Insieme, le revisioni del 1833 e del 1850 forniscono a Wetherell abbastanza informazioni su ogni individuo da consentirgli di ricostruire completamente la popolazione dal 1833 al 1850 e assemblare i legami di parentela per le 1.569 persone che vivevano nell’area di interesse nel 1850.

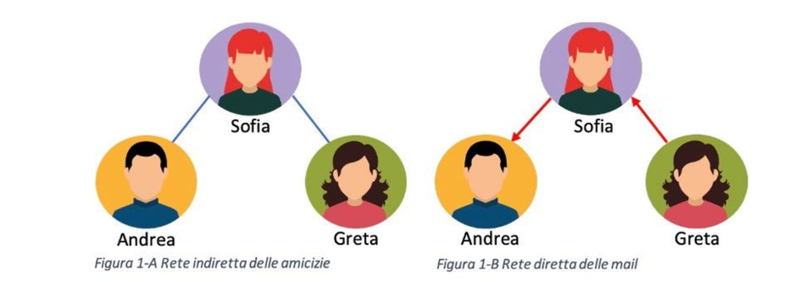

Una volta ottenuti dalle fonti selezionate i dati sugli attori sociali e i loro collegamenti, è possibile costruire una rete sociale rappresentandoli in una matrice di adiacenza. I metodi di analisi delle reti sociali sono, infatti, radicati nella teoria dei grafi, dal momento che una rete sociale può essere rappresentata graficamente attraverso nodi (gli attori sociali) e archi (i collegamenti tra gli attori) o matematicamente all’interno di una matrice di adiacenza. La creazione di una matrice o di una lista di nodi e di archi consente inoltre di inserire i dati di una rete all’interno di appositi softwares di analisi. per la rappresentazione grafica o il calcolo automatico di metriche statistiche.

Una descrizione completa di una rete sociale richiede di tenere traccia dei suoi collegamenti e il modo più semplice per ottenerlo è fornirne una lista completa.

Per esempio, la rete della Figura 1 è descritta in modo univoco elencando i suoi due collegamenti: {(Sofia, Andrea), (Sofia, Greta)}.

Immagine presa e adattata da: <a href="https://www.freepik.com/vectors/people">People vector created by studiogstock - www.freepik.com</a>.

Uno dei contributi fondamentali dell’analisi delle reti sociali è l’aver prodotto coefficienti o statistiche di analisi, chiamate metriche, che permettono di evidenziare le caratteristiche delle reti, evidenziando alcuni tipi di relazione che si possono instaurare o mettendo in evidenza il ruolo di un determinato agente all’interno del gruppo a seconda della posizione che questo ha all’interno della rete. Queste metriche sono fondamentali per le analisi da effettuare tanto quanto le risorse grafiche fornite dai software di Analisi di Rete.

Bibliografia e sitografia

- ↑ BARABASI, Albert-László, Network Science, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

- ↑ ERICKSON, Bonnie H., «Social Networks and History: A Review Essay», in Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 30, 3/1997, pp. 149-157.

- ↑ PADGETT, John F., ANSELL, Christopher, «Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434», in American Journal of Sociology, 98, 6/1993, pp. 1259–1319 [consultato il 3 aprile 2021].

- ↑ PADGETT, John F., «Marriage and Elite Structure in Renaissance Florence, 1282-1500», Paper prepared for delivery to the Social Science History Association, Atlanta, Georgia, October 14, 1994, URL: < http://home.uchicago.edu/~jpadgett/papers/unpublished/maelite.pdf > [consultato il 19 luglio 2021].

- ↑ GOULD, Roger V., Uses of Network Tools in Comparative Historical Research, in MAHONEY, James, RUESCHEMEYER, Dietrich (eds.),Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 241–269.

- ↑ BEARMAN, Peter S., Relations into Rhetorics: Local Elite Social Structure in Norfolk, England, 1540–1640, New Brunswick (N.J.), Rutgers University Press, 1995.

- ↑ WETHERELL, Charles, «Historical Social Network Analysis*», in International Review of Social History, 43, 6/1998, pp. 125–144.

- ↑ DE TROIA, Alessandro, RICCI, Vito, L’analisi delle reti come strumento a supporto della ricerca storica. Da Ceprano a Benevento (1266), in SPAMPINATO, Daria (ed.), AIUCD 2018 - Book of Abstracts, Bologna, AIUDC, 2018, pp. 55-59.

- ↑ Ibidem.

- ↑ PADGETT, John F., ANSELL, Christopher, «Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434», in American Journal of Sociology, 98, 6/1993, pp. 1259–1319 [consultato il 3 aprile 2021].

- ↑ PADGETT, John F., «Marriage and Elite Structure in Renaissance Florence, 1282-1500», Paper prepared for delivery to the Social Science History Association, Atlanta, Georgia, October 14, 1994, URL: < http://home.uchicago.edu/~jpadgett/papers/unpublished/maelite.pdf > [consultato il 19 luglio 2021].

- ↑ PADGETT, John F., ANSELL, Christopher, «Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434», in American Journal of Sociology, 98, 6/1993, pp. 1259–1319 [consultato il 3 aprile 2021].

- ↑ PADGETT, John F., «Marriage and Elite Structure in Renaissance Florence, 1282-1500», Paper prepared for delivery to the Social Science History Association, Atlanta, Georgia, October 14, 1994, URL: < http://home.uchicago.edu/~jpadgett/papers/unpublished/maelite.pdf > [consultato il 19 luglio 2021].

- ↑ PADGETT, John F., ANSELL, Christopher, «Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434», in American Journal of Sociology, 98, 6/1993, pp. 1259–1319 [consultato il 3 aprile 2021].

- ↑ PADGETT, John F., «Marriage and Elite Structure in Renaissance Florence, 1282-1500», Paper prepared for delivery to the Social Science History Association, Atlanta, Georgia, October 14, 1994, URL: < http://home.uchicago.edu/~jpadgett/papers/unpublished/maelite.pdf > [consultato il 19 luglio 2021].

- ↑ DE TROIA, Alessandro, RICCI, Vito, L’analisi delle reti come strumento a supporto della ricerca storica. Da Ceprano a Benevento (1266), in SPAMPINATO, Daria (ed.), AIUCD 2018 - Book of Abstracts, Bologna, AIUDC, 2018, pp. 55-59.

- ↑ BEARMAN, Peter S., Relations into Rhetorics: Local Elite Social Structure in Norfolk, England, 1540–1640, New Brunswick (N.J.), Rutgers University Press, 1995.

- ↑ PADGETT, John F., «Marriage and Elite Structure in Renaissance Florence, 1282-1500», Paper prepared for delivery to the Social Science History Association, Atlanta, Georgia, October 14, 1994, URL: < http://home.uchicago.edu/~jpadgett/papers/unpublished/maelite.pdf > [consultato il 19 luglio 2021].

- ↑ PADGETT, John F., ANSELL, Christopher, «Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434», in American Journal of Sociology, 98, 6/1993, pp. 1259–1319 [consultato il 3 aprile 2021].

- ↑ DE TROIA, Alessandro, RICCI, Vito, L’analisi delle reti come strumento a supporto della ricerca storica. Da Ceprano a Benevento (1266), in SPAMPINATO, Daria (ed.), AIUCD 2018 - Book of Abstracts, Bologna, AIUDC, 2018, pp. 55-59.

- ↑ DE TROIA, Alessandro, RICCI, Vito, L’analisi delle reti come strumento a supporto della ricerca storica. Da Ceprano a Benevento (1266), in SPAMPINATO, Daria (ed.), AIUCD 2018 - Book of Abstracts, Bologna, AIUDC, 2018, pp. 55-59.

- ↑ WETHERELL, Charles, «Historical Social Network Analysis*», in International Review of Social History, 43, 6/1998, pp. 125–144.

| Citazione di questo articolo |

| Come citare: BARISANI, Elisa . "Analisi delle reti sociali". In: CLIOMATICA - Portale di Storia Digitale e ricerca. Disponibile in: http://lhs.unb.br/cliomatica/index.php/Analisi_delle_reti_sociali. il giorno: 19/06/2024. |

| Informare errori in questa pagina |