Bibliografie e bibliometrie

Nella stesura di un articolo, così come nella ricerca e nell’analisi storica di un argomento, la ricerca bibliografica ha ovviamente un ruolo di enorme rilievo, che va di pari passo con l’analisi delle fonti primarie e secondarie. La storia non è solo interpretazione delle tracce che ci ha lasciato il passato ma anche rilettura delle interpretazioni passate che hanno influenzato e continuano a influenzare il nostro pensiero.

Nello specifico la produzione storiografica scientifica deve obbligatoriamente avere rimandi esterni, note e bibliografia. Le note a piè di pagina e la bibliografia testimoniano il lavoro diacronico che storici e storiche sono tenuti a fare per supportare i ragionamenti e legittimare le argomentazioni proposte. Inoltre, l’analisi contestuale delle singole fonti reperite comporta la loro elaborazione sull’asse sincronico, con connessione di fonti informative e documentarie diverse. A cosa serve precisamente una bibliografia? Quali sono le fonti da privilegiare e in che maniera l’esercizio bibliografico costituisce uno strumento essenziale alla ricerca storica? Si tratta di questioni che non possono essere trascurate quando si intraprende una riflessione storiografica.

Índice

Bibliografia come processo

Considerare la bibliografia alla stregua di un semplice elenco di opere relative all’argomento trattato in una monografia, articolo, pubblicazione o simili[1], risulta “minimale” in quanto essa «è contemporaneamente un registro meticoloso delle letture effettuate, la garanzia intellettuale dei differenti punti di vista presi in considerazione e al contempo la mappa di una ricerca che si sforza di riconoscere i confini tematici del proprio ambito»[2]. Più precisamente, la trattazione di una materia non può prescindere in prima analisi da uno studio preventivo dei contenuti ad essa afferenti, tale da definirne i contorni attraverso la cosiddetta “letteratura secondaria”, in seconda analisi dalla conoscenza di quali siano i risultati e le posizioni di coloro che hanno preso in esame la materia in passato e in ultima analisi dalla produzione di contenuti innovativi evitando doppioni e ripetizioni. Semplificando, possiamo concettualmente immaginare la bibliografia come un triangolo con ai vertici rispettivamente i tre imperativi di cui sopra.

Lo studioso di un fenomeno storico non parte da zero nella sua ricerca, ma deve entrare in un territorio che è già stato sviscerato per capire dove è possibile ritagliarsi uno spazio per contribuire al dibattito storico in modo originale. Il punto di partenza per elaborare un contributo originale è proprio la ricerca bibliografica, che, come vedremo, nel suo essere intellettualmente costruttiva, accompagna l’intero lavoro dello studioso.

Fonti

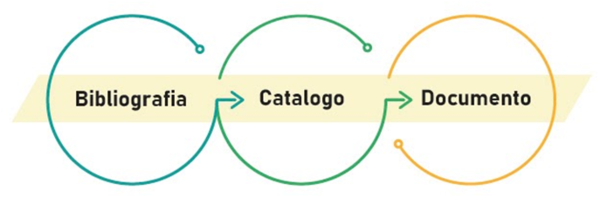

Fare ricerca bibliografica in un ecosistema che mette a disposizione dello/a storico/a una grande quantità di mezzi e di contenuti non è sicuramente un lavoro semplice, per questo motivo risulta utile cercare di definire quelli che sono i capisaldi dai quali non è possibile prescindere. La prassi bibliografica consta tipicamente di una serie di passaggi:

- consultazione delle bibliografie per individuare quello che sul tema trattato è stato detto in passato;

- esame scrupoloso dei cataloghi per sapere dove rintracciare quello che si vuole effettivamente leggere;

- recupero dei documenti di cui si ritiene di aver bisogno per la propria analisi.

In questo processo lo studioso si può avvalere di servizi bibliotecari di orientamento e di assistenza, corsi di formazione all’uso degli strumenti bibliografici e figure di riferimento come bibliotecari, archivisti e documentalisti che svolgono la funzione di intermediari della conoscenza, i quali ci aiutano anche ad individuare quelle che sono le quattro fonti d’informazione da privilegiare: i libri, le riviste, la rete e le biblioteche stesse.

La letteratura storiografica

Per un lavoro di ricerca correttamente eseguito leggere quanto è già stato scritto sul tema è imperativo. Si deve quindi annotare le informazioni generali scritte da autori del passato (recente o lontano) ed arrivare progressivamente a quelle più specifiche. Non è infatti possibile comprendere l’analisi storica se si parte da opere più specialistiche, le quali non permettono una preventiva conoscenza del quadro generale nel quale si inserisce l’argomento trattato. La classificazione delle fonti scritte in primarie[3] e secondarie[4] sul tema di ricerca mira in prima istanza ad evidenziare i principali contenuti affrontati dalla storiografia nella tradizione e a catalogarli in ordine di importanza (ovviamente sempre relativamente alla propria “domanda”). Per la classificazione della letteratura primaria e secondaria si consiglia l’utilizzo di diagrammi di flusso nei quali sono segnati i temi trattati e le connessioni che vi intercorrono. Un diagramma di flusso permette di rappresentare graficamente il lavoro di ricerca attraverso la sua scomposizione in micro-temi e di evidenziarne i vari nessi logici, semplificandone l’analisi. La gerarchia è utile anche per avere sempre sotto controllo il quadro d’insieme e per prendere coscienza degli aspetti importanti della storiografia che potrebbero essere stati involontariamente lasciati da parte.

Individuati i testi che risultano interessanti ai fini della ricerca, è poi necessario appuntarne nome, cognome, titolo, luogo e data della pubblicazione, editore e numero di pagine. Si tratta di un processo che testimonia la selezione critica delle letture che chi scrive ha compiuto per poter redigere il proprio studio e permette a chi legge di recuperare la fonte originaria delle diverse informazioni.

Riviste

La pubblicazione in forma periodica di articoli risponde alla necessità di trasmettere alla comunità degli studiosi (e non solo) i risultati delle ricerche condotte, contribuendo allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza sotto tutti i campi del sapere. Anche in ambito storico, fare riferimento a riviste specializzate di storia o di scienze umane è indispensabile per non cadere nell’obsoleto e rapportare la trattazione a materiale aggiornato. Consultare quindi le più significative riviste di storia e scienze sociali,, è un’operazione necessaria.

Il materiale è ovviamente cospicuo ed è compito dello studioso scegliere, tra gli articoli di sintesi storiografica e le recensioni pubblicate nell’ambito di rubriche o numeri dedicati, il sistema migliore per catalogare e contestualizzare quanto raccolto in funzione del lavoro che si sta svolgendo. Gli articoli di sintesi storiografica prendono in esame un tema in un dato contesto e/o periodo e ne tracciano l’evoluzione storica, mentre le recensioni (identificate in alcuni casi come “Letture” o “Segnalazioni”), pubblicate in specifiche rubriche o periodici dedicati a questo genere, sono testi che espongono e commentano un volume, un saggio o una raccolta di saggi.

Web

La rete rappresenta ad oggi il maggiore fornitore di contenuti bibliografici, bisogna semplicemente capire come e dove trovare le informazioni di cui si ha bisogno. Effettuare una ricerca in “modalità avanzata” su un qualsiasi browser oppure cercare un libro su Google Books sono due delle possibilità offerte dal Web che permette di accedere ad articoli contenenti riferimenti bibliografici significativi. Uno strumento che viene in soccorso degli studiosi è quello dei “parametri di ricerca” con i quali si può indicizzare ulteriormente l’esplorazione: ad esempio, è possibile inserire il taglio disciplinare, i limiti cronologici, geografici e linguistici, il grado di approfondimento e l’estensione che deve avere la ricerca, oltre alla tipologia di documenti e agli strumenti che si intende utilizzare. Anche la consultazione di blog di storia o di siti creati da gruppi di ricercatori permette di reperire informazioni bibliografiche preziose, senza contare i numerosi progetti di digitalizzazione del materiale bibliografico e archivistico a fini conservativi e divulgativi che sono stati effettuati negli ultimi anni. Prodotto di questo lungo lavoro sono documenti scansionati appositamente per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio librario che possono essere scaricati liberamente, offrendo così all'utente, sia esso studente, professore, ricercatore o semplice appassionato, la possibilità di consultare elementi anche unici o di difficile reperibilità.

Riconoscendo l’effettiva difficoltà per lo/a storico/a, anche a fronte degli strumenti di cui si è parlato a inizio paragrafo, di reperire tra l’infinità di informazioni disponibili quelle che fanno al caso suo, i bibliotecari hanno creato dei meta-cataloghi che raggruppano vari motori di ricerca. Tra i più importanti, Worldcat, con oltre 2 miliardi di record bibliografici presi dalle biblioteche di tutto il mondo; l’OPAC SBN, tramite il quale è possibile accedere al patrimonio del Servizio Bibliotecario Nazionale; l’ACNP, contenente le descrizioni bibliografiche di riviste, quotidiani e altri periodici; The European Library, portale multilingue che offre accesso ai cataloghi delle biblioteche nazionali di 45 Paesi europei.

In questo modo, al giorno d’oggi è sufficiente un dispositivo in grado di connettersi alla rete per visualizzare e sfogliare virtualmente giornali storici d'informazione, riviste culturali, ricerche appena pubblicate, materiali esclusivi, per portare avanti un’analisi storica.

Biblioteche

Nella fase di ricerca, imbattersi in un libro che non ci si aspettava di trovare, sfogliarne le pagine e rendersi conto che è proprio quello di cui si aveva bisogno, è una delle esperienze che solamente una biblioteca fisica è in grado di restituire. Spesso, sono proprio quei libri che con una semplice ricerca su Internet non si sarebbero trovati, o che sarebbero stati ignorati perché non in grado di catturare l’attenzione, a fare di queste scoperte un qualcosa di unico. Si definisce questo elemento di casualità con il paradigma che è comunemente noto come serendipità , ovvero la predisposizione mentale alla ricerca, lenta e ragionata, a cui lo/a storico/a deve aspirare durante le passeggiate tra gli scaffali di una biblioteca per accogliere l’inaspettato.

Marco Santoro, bibliografo e accademico, scriveva nel suo libro Lezioni di Bibliografia che «nelle raccolte documentarie (e in particolare nei libri) si reperiscono ancora la maggior parte delle informazioni utili per la ricerca e le biblioteche sono per l’appunto i luoghi elettivi della ricerca in quanto depositarie (insieme agli archivi) della memoria registrata»[5]. In queste poche righe è racchiuso il profondo significato di quella che noi definiamo ricerca bibliografica e la sua importanza per gli storici contemporanei, divulgatori di quella “memoria registrata” di cui si parla nelle righe sopra citate.

La costante evoluzione

Una bibliografia fotografa lo stato della conoscenza prodotta rispetto a un determinato argomento in un determinato momento. Va quindi aggiornata periodicamente, scartando di volta in volta i testi diventati obsoleti e allargandola ai titoli più recenti. Nel corso dei decenni, sin dal momento in cui la disciplina bibliografica è stata applicata per la prima volta alla produzione scientifica e storica, intorno ai sistemi bibliografici si ha operato in molte forme diverse: dal generale al particolare, in base alla praticità di consultazione, in ordine alfabetico, per tematiche, e via dicendo. Dati i numerosi sistemi esistenti, risulta necessario individuare preventivamente il sistema più congeniale per organizzare la propria bibliografia e solo dopo aver effettuato questa scelta, procedere con la creazione e l’aggiornamento della stessa.

Saper ricercare le informazioni in modo serio e documentato, riuscire a riconoscere quali sono i contributi che tracciano una linea netta di separazione rispetto al passato, quali concorrono solo in parte alla riflessione su un tema e quali invece non restituiscono nulla di nuovo al complesso storico, sono le basi per progredire con la ricerca e impostare il proprio elaborato nel migliore dei modi.

Chiariti i termini generali della ricerca bibliografica emerge l'utilità e la necessità di dotarsi di strumenti per la gestione delle bibliografie.

Per questo motivo, se ben organizzata e utilizzata regolarmente, la bibliografia può essere una vera e propria risorsa operativa[6]. Come abbiamo detto, la sua importanza sta innanzitutto nella identificazione dei testi necessari rispetto a quelli superflui, poi nell’andare dal generale al particolare spaziando tra le varie fonti. Certamente, descrivere ed elencare libri richiede tempo, non si tratta di un lavoro semplice da fare, ma fornisce una fondamentale chiave di lettura su come l’oggetto di studio è stato trattato dagli storici in passato e da esso non si può prescindere.

Bibliometrie

Esistono strumenti che permettono di creare reti di citazioni o coautorialità e valutare il numero totale di citazioni che un dato testo ha ricevuto nel tempo, che possono essere molto utili per capire la diffusione di un tema o per valutare lo stato dell'arte di un campo di ricerca.

Sono stati realizzati strumenti di analisi quantitativa della bibliografia e citazioni, alcuni dei quali possono essere utilizzati online, come Google Scholar.

Bibliografia e sitografia

- ↑ s.v. «Bibliografia», in Vocabolario Treccani. https://www.treccani.it/vocabolario/bibliografia/

- ↑ CATEL, Amauray, CINQUIN, Sophie, «Bibliografia: come e perché», in Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, URL: < https://www.studistorici.com/2020/10/05/devenir-historien-ne-post-13/ > [consultato il 6 agosto 2021].

- ↑ «Si definiscono primarie le fonti costituite da tracce dirette e contemporanee di una presenza o di una attività umana legate all’argomento della ricerca (documenti scritti, testimonianze orali, oggetti d’uso, giornali e riviste ecc.)». s.v. «Fonti storiche», in Enciclopedia Treccani – Dizionario di Storia , 2010, URL: < https://www.treccani.it/enciclopedia/fonti-storiche_%28Dizionario-di-Storia%29/ > [consultato il 14 aprile 2021].

- ↑ «[...] Sono invece fonti secondarie quelle costituite da opere storiografiche a loro volta frutto di un lavoro condotto su fonti». Ibidem.

- ↑ SANTORO, Marco, Lezioni di bibliografia, Roma, Editrice Bibliografica, Bibliografie e Biblioteconomia, 2012.

- ↑ CATEL, Amauray, CINQUIN, Sophie, «Bibliografia: come e perché», in Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, URL: < https://www.studistorici.com/2020/10/05/devenir-historien-ne-post-13/ > [consultato il 6 agosto 2021].

| Citazione di questo articolo |

| Come citare: LANFRANCO, Eleonora . "Bibliografie e bibliometrie". In: CLIOMATICA - Portale di Storia Digitale e ricerca. Disponibile in: http://lhs.unb.br/cliomatica/index.php/Bibliografie_e_bibliometrie. il giorno: 26/06/2024. |

| Informare errori in questa pagina |